大腸がん (結腸がん・直腸がん)

がんによる死亡原因では男性で第2位、女性では第1位となっています。

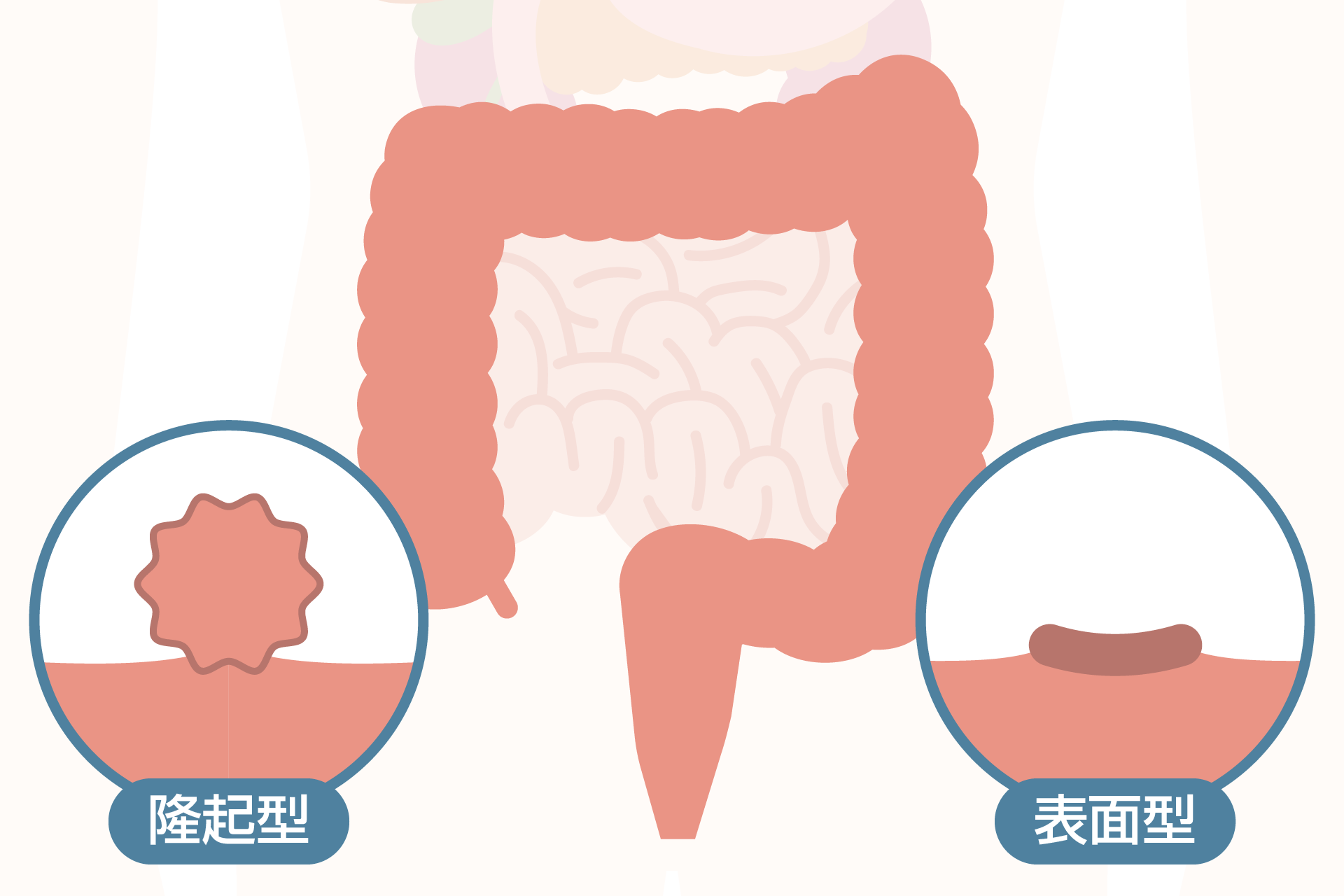

大腸がんとは

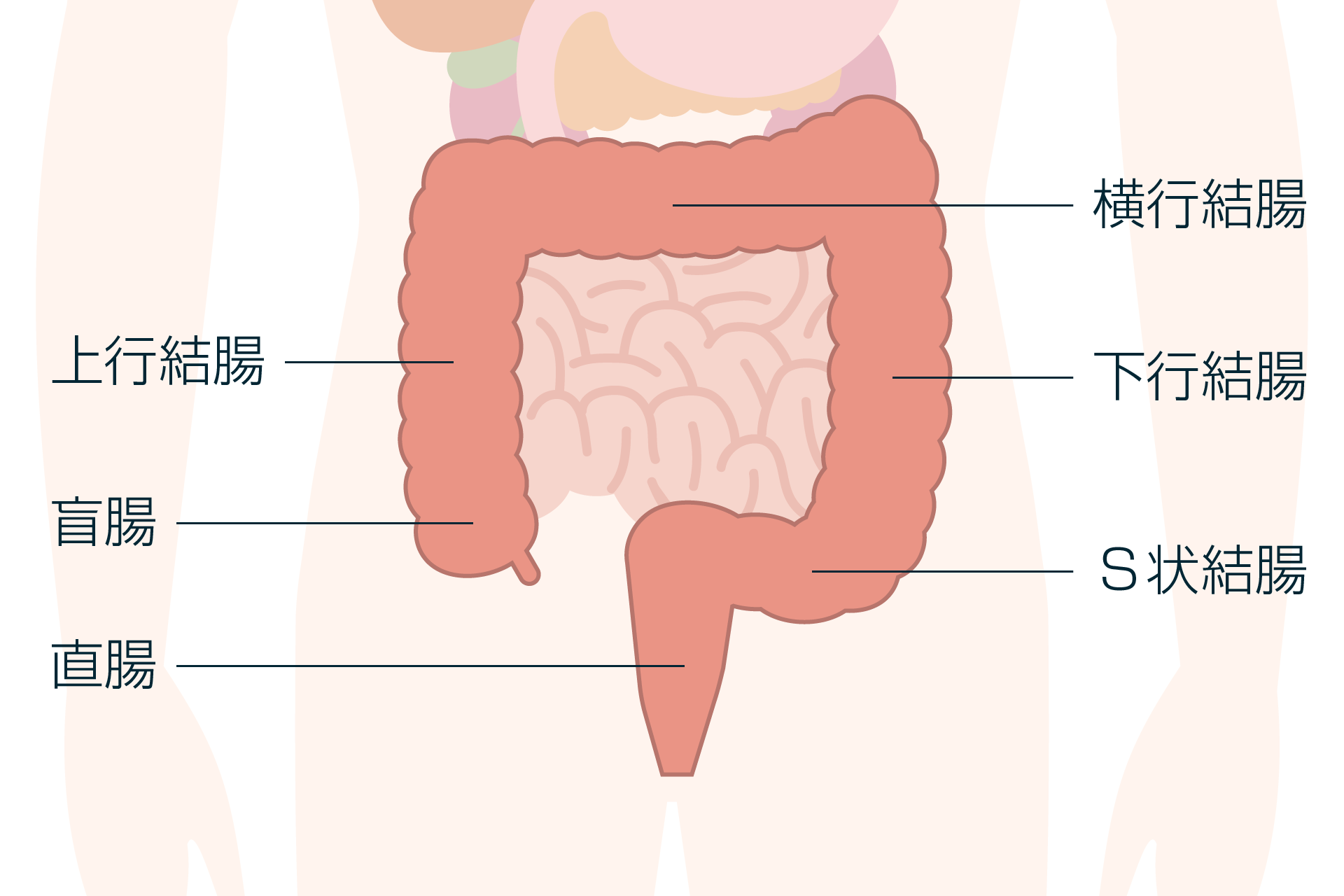

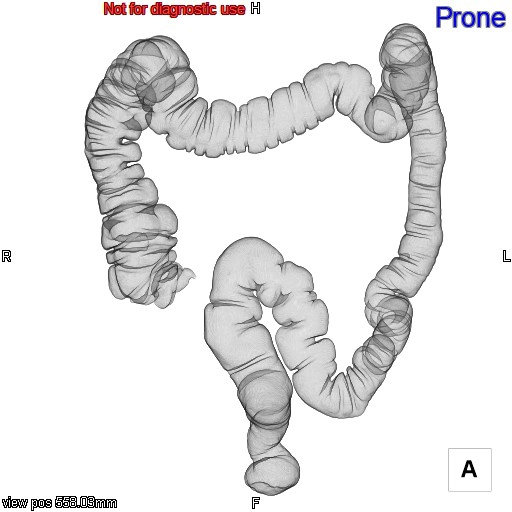

大腸とは

大腸がんの症状

「便に血が混じる」「便通の変化が続く」場合は、痔などと自己判断せず、医療機関を受診することが大切です。

大腸がんの原因

| 初回検査時の所見 | 発生頻度 | |

| 非腫瘍性ポリープ* | 1.00倍 | |

| 腺腫性ポリープ |

10mm以下 | 2.56倍 |

| 1〜2個 | 1.92倍 | |

| 3個以上 | 5.01倍 | |

| 10mm以下 | 6.40倍 | |

| 絨毛状腺腫 | 6.05倍 | |

| 粘膜内がん | 6.87倍 | |

| 浸潤がん | 13.56倍 | |

出典: Lieverman DA, Weiss DG, Harford WV, et al. Five-year colon surveillance after screening colonoscopy. Gastroenterology 2007;133:1077-1085

| 近親度 | 大腸がんの発症年齢 | 大腸がんのリスク |

| 第1度近親者 (親子、兄弟・姉妹) |

50歳未満 | 6倍 |

| 全年齢 | 2.64倍 | |

| 第2度近親者 (おじ・おば、甥、祖父母、孫) |

50歳未満 | 3.09倍 |

| 全年齢 | 1.96倍 | |

| 第3度近親者 (いとこ、曾祖父母、曾孫) |

50歳未満 | 1.56倍 |

| 全年齢 | 1.3倍 |

出典2: Ochs-Balcom, H. M., et al. (2021). Early-onset colorectal cancer risk extends to second-degree relatives. Cancer Epidemiology, 73, 101973.

大腸がんの検査方法

便潜血検査

| 感度 (がんの人を正しく陽性と判断する力) |

特異度 (がんがない人を正しく陰性と判断する力) |

|

| 1日法 | 56% | 97% |

| 2日法 | 83% | 96% |

| 3日法 | 89% | 94% |

*例外的に非常に短期間で大きくなる場合もあります。

二次検診(精密検査)について

| 長所 | 短所 | |

| 大腸内視鏡 |

|

|

| CTコロノグラフィー |

|

|

| 大腸カプセル内視鏡 |

|

|

便潜血検査で陽性となった場合、大腸がんや大腸ポリープを検査するために二次検診(精密検査)をおこなうことになります。二次検診には、主に大腸内視鏡検査とCTコロノグラフィー(大腸CT)検査があり、2014年からは条件付きで大腸カプセル内視鏡検査が保険適用となりました。

大腸内視鏡検査

がんやポリープなどの病変が見つかった場合には、ズームアップして病変表面の模様を観察し、より詳細な診断をおこなったり、必要に応じて細胞の採取や病変の切除をおこなうこともできます。大腸がんの発見が早期であるほど内視鏡での切除が簡易になり、予後も安定します。

検査中の痛みは個人差が大きいですが、苦痛が強い場合には鎮痛剤や鎮静剤を使用することもあります。

CTコロノグラフィー(大腸CT)検査

画像診断のため、ポリープやがんが見つかっても生検や切除はできませんので、後日あらためて大腸内視鏡検査を受けていただくことになります。また、検査中は大腸が拡張することによりお腹の張りを感じることがあります。

| 病変の大きさ | 感度 (がんの人を正しく陽性と判断する力) |

特異度 (がんがない人を正しく陰性と判断する力) |

| 10mm以上 | 90% | 86% |

| 6mm以上 | 78% | 88% |

大腸カプセル内視鏡検査

検査前には、内視鏡検査と同様下剤を飲んで大腸をきれいにします。また、大腸カプセル内視鏡を飲んだ後にも、カプセル内視鏡の排出を促すために追加の下剤を飲む必要があります。

CTコロノグラフィー検査同様、画像診断のため、ポリープやがんが見つかっても生検や切除はできませんので、後日あらためて大腸内視鏡検査を受けていただくことになります。

腫瘍マーカー検査

しかし、近年の臨床研究によると、腫瘍マーカーは大腸がんの早期発見にはほとんど意味がないとされています。初期の大腸がんでは腫瘍マーカーの値が上がらないことが多く、値が正常であってもがんが存在する可能性があります。そのため、早期発見を目的としたスクリーニングとしては信頼性が低く、血液検査だけで「大腸がんがない」と判断することはできません。

腫瘍マーカーは、手術後の再発の有無や進行がんの経過観察の参考として利用されることが多く、単独での検査では限界があります。そのため、大腸がんの早期発見には、便潜血検査や大腸内視鏡検査が現在の標準的な検査方法とされています。

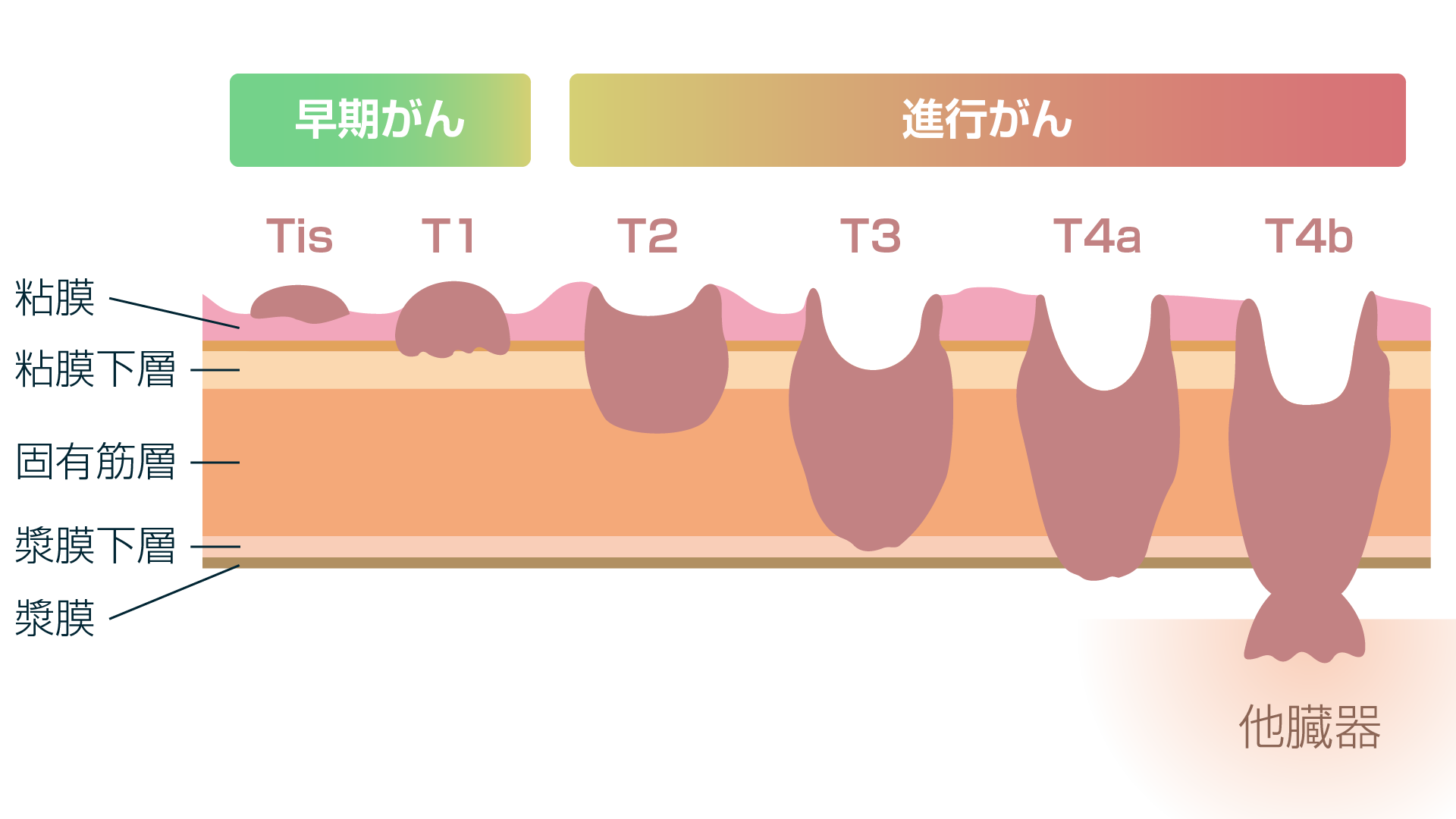

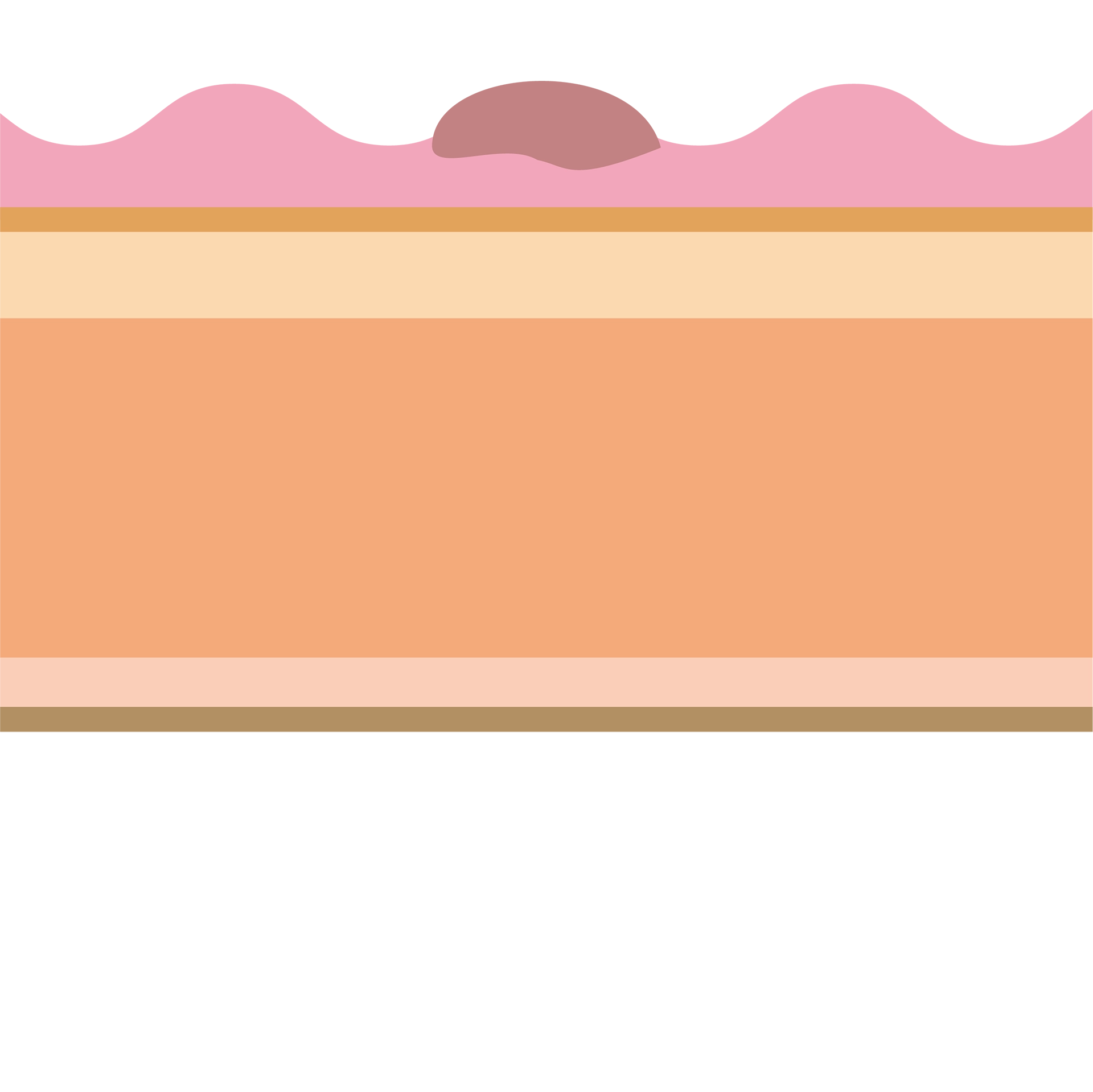

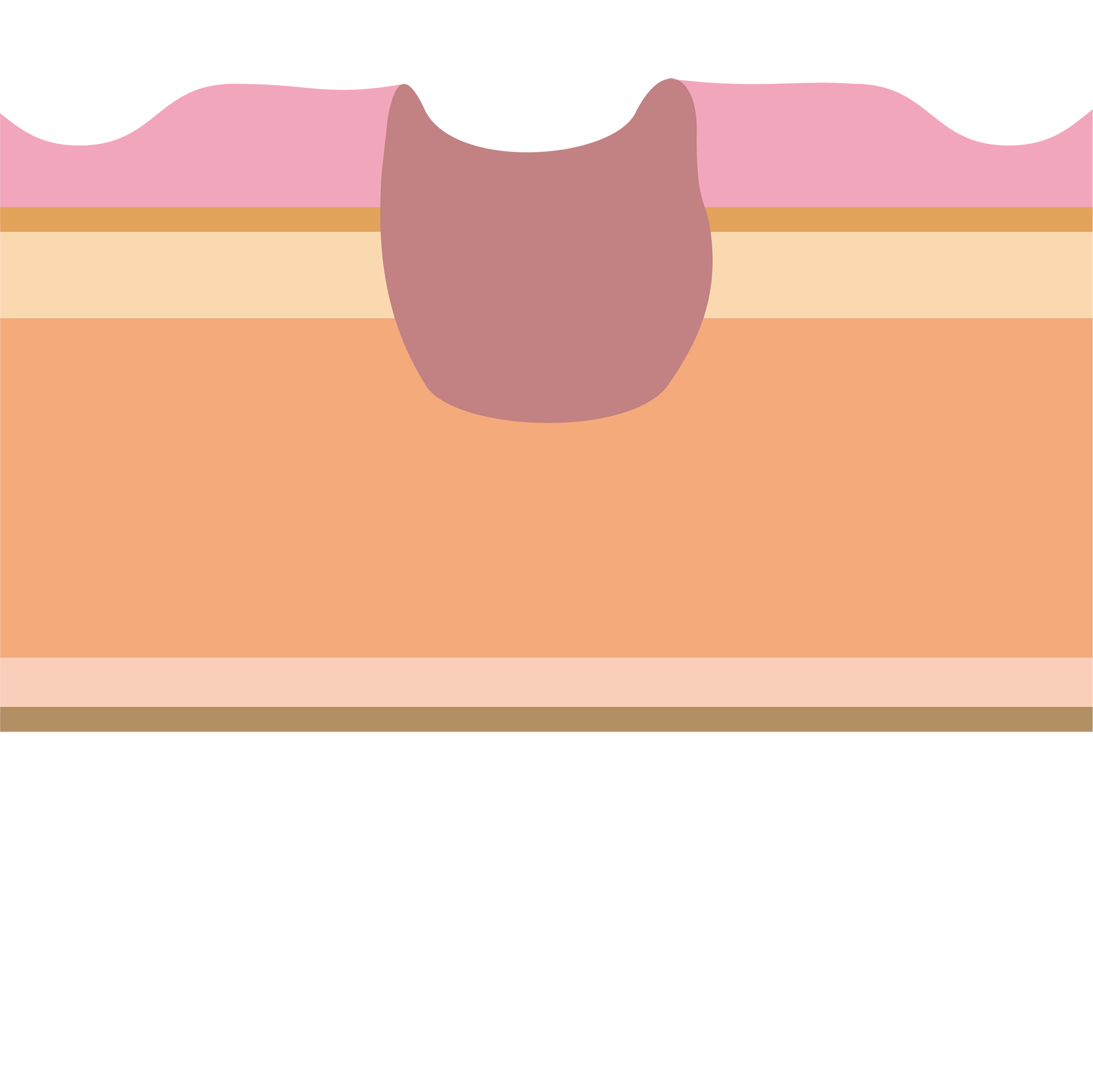

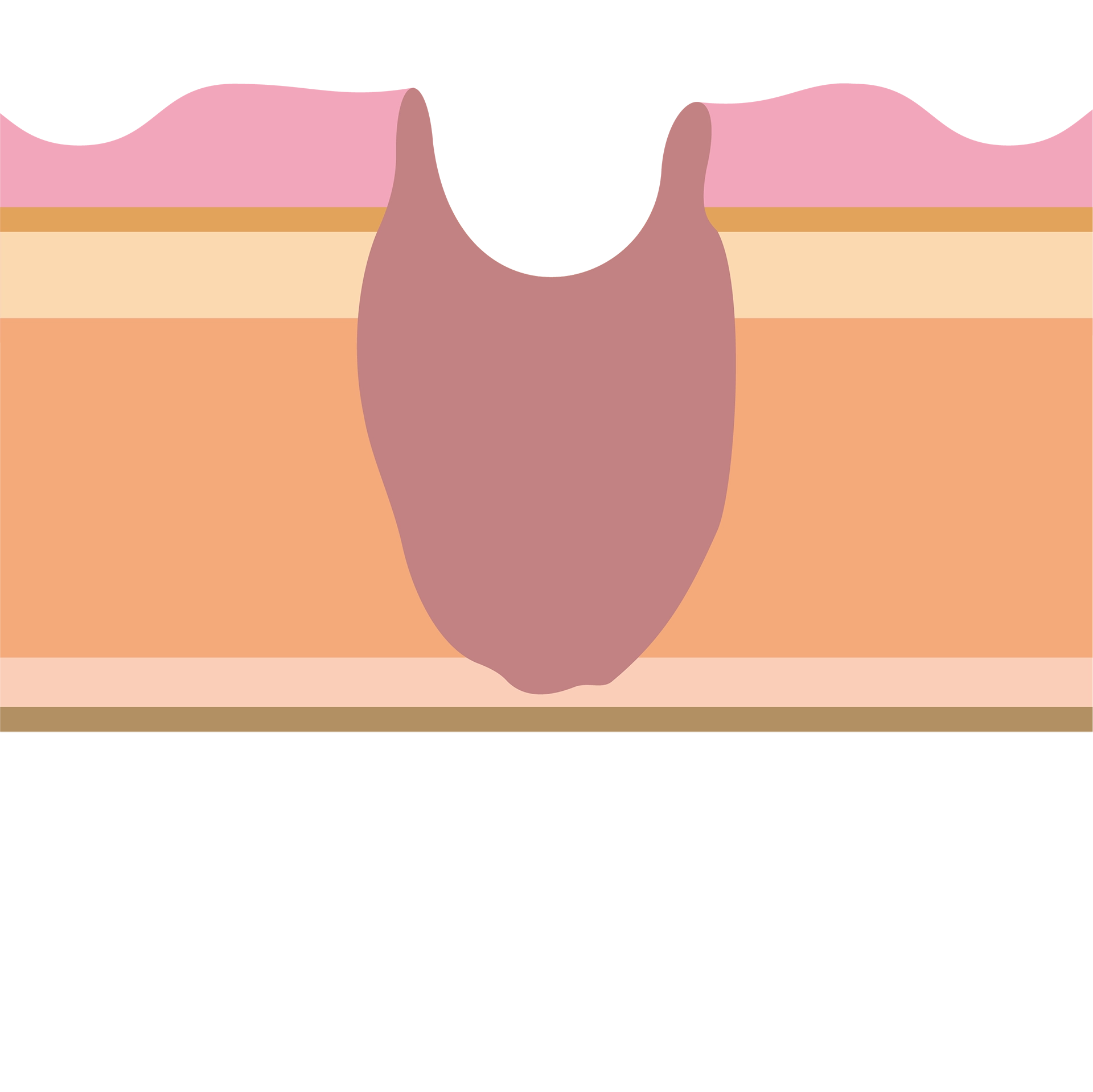

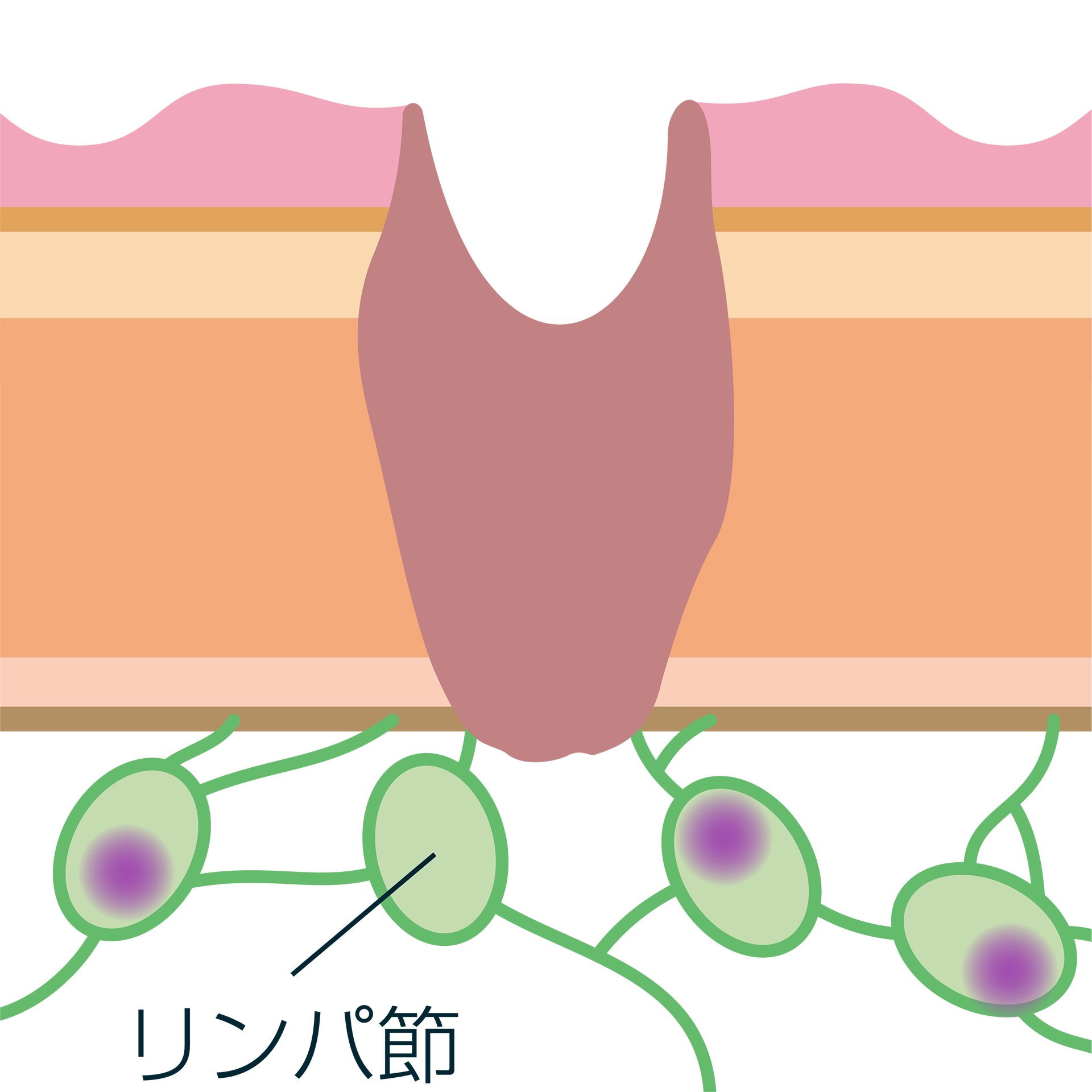

大腸がんの進行度

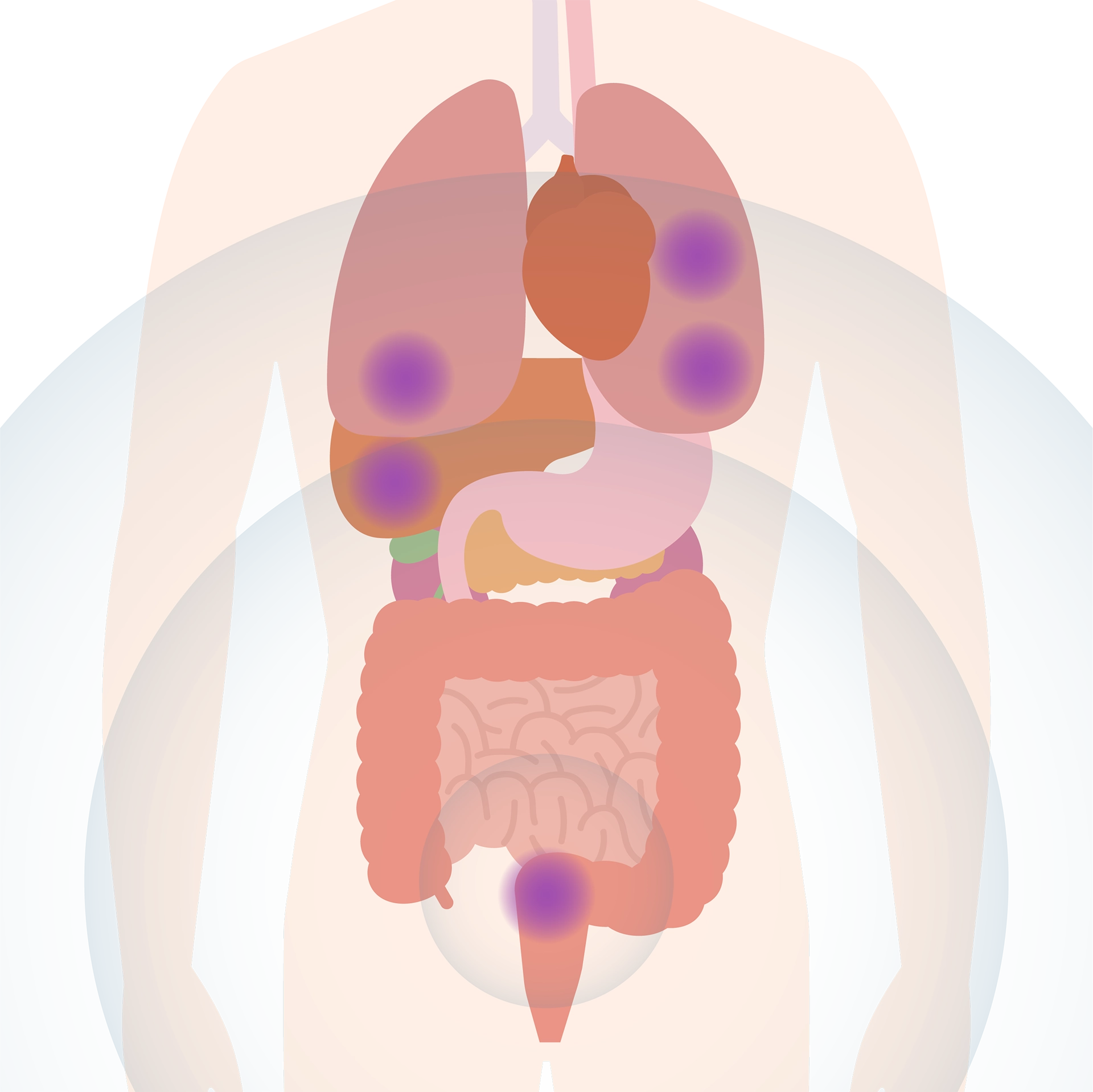

また、がんがリンパの流れに沿ってリンパ節に広がることをリンパ行性転移、血液の流れに沿って肝臓や肺などに広がることを血行性転移と呼びます。さらに、大腸の壁を破ってお腹の中に散らばるように転移する腹膜播種もあります。

ステージ0粘膜の中にとどまっている。

ステージⅠ固有筋層(筋肉の層)までにとどまっている。

ステージⅡ固有筋層を越えて周囲に広がっている。

ステージⅢ深達度に関係なく、リンパ節に転移している。

ステージⅣ肝臓や肺、腹膜など離れた臓器に転移している。

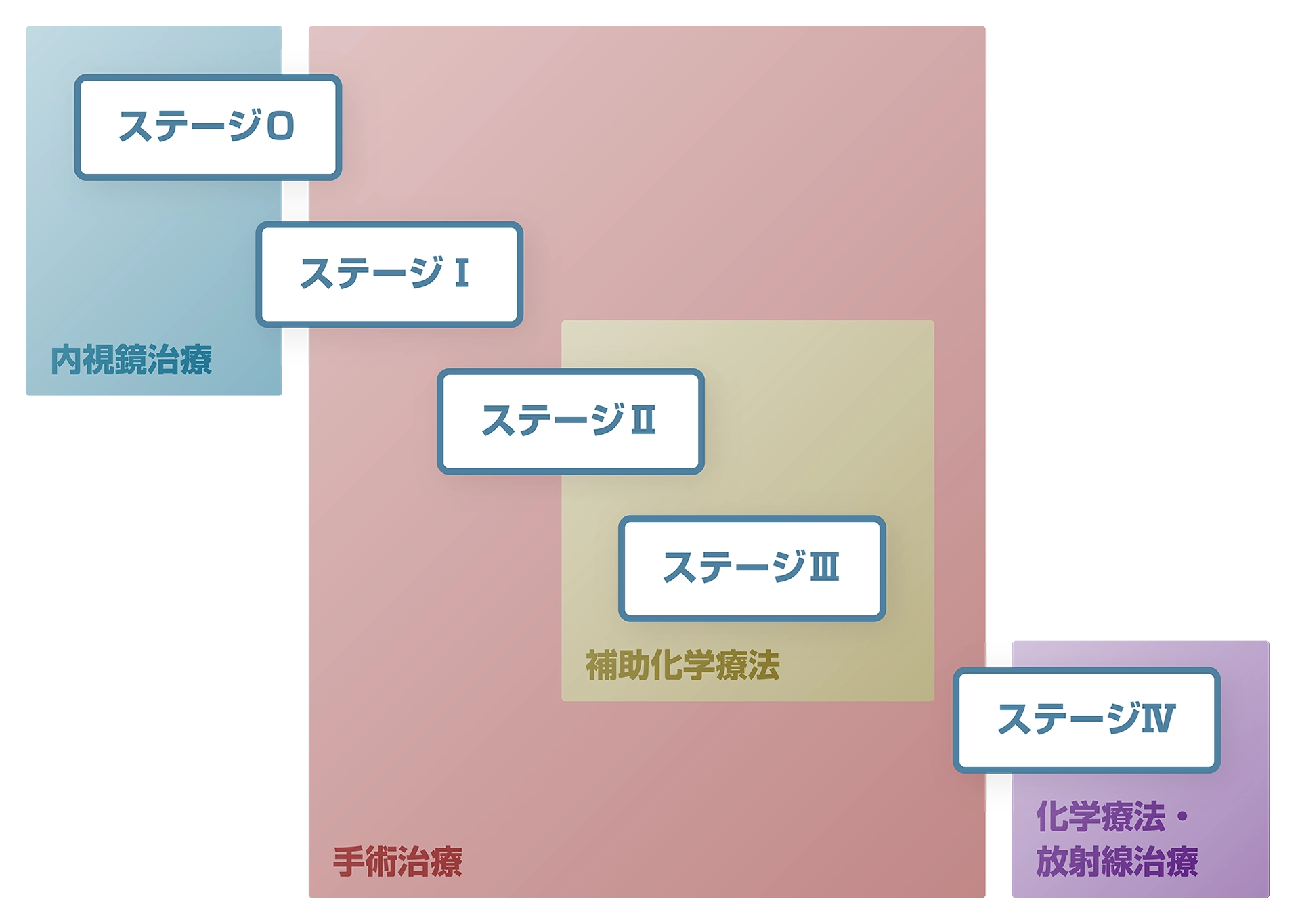

大腸がんの治療

| 病期 | 治療方針 | |

| ステージ0 | 内視鏡治療 | |

| ステージⅠ | 浸潤が浅い | |

| 浸潤が深い | 手術(腸管切除+リンパ節郭清) | |

| ステージⅡ | 再発リスクが低い | |

| 再発リスクが高い | 手術(腸管切除+リンパ節郭清) +補助化学療法 |

|

| ステージⅢ | ||

| ステージⅣ | ほかの臓器への 転移巣が取り切れる |

手術(原発巣の切除+転移巣の切除) |

| ほかの臓器への 転移巣が取り切れない |

化学療法、放射線治療など | |

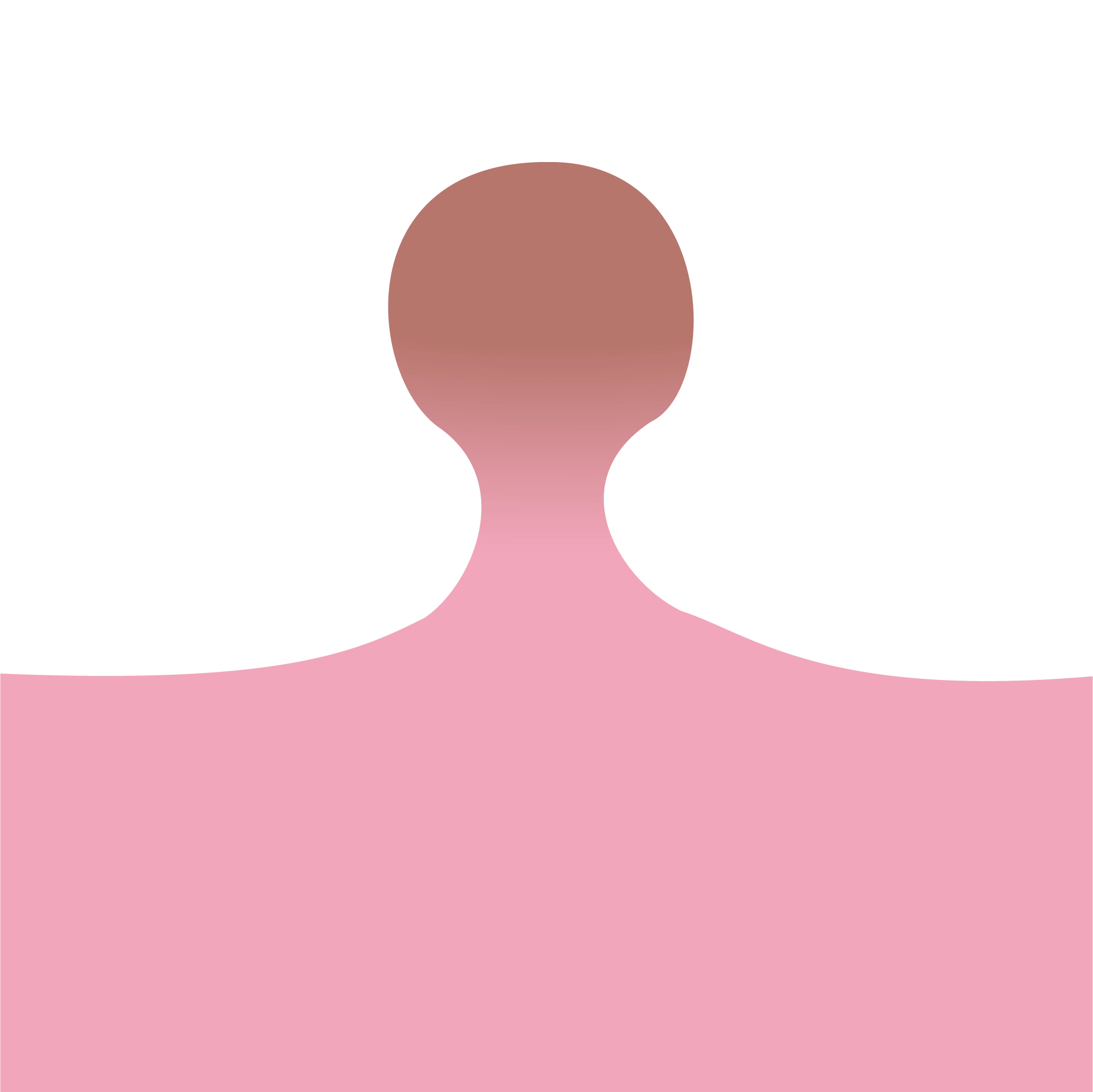

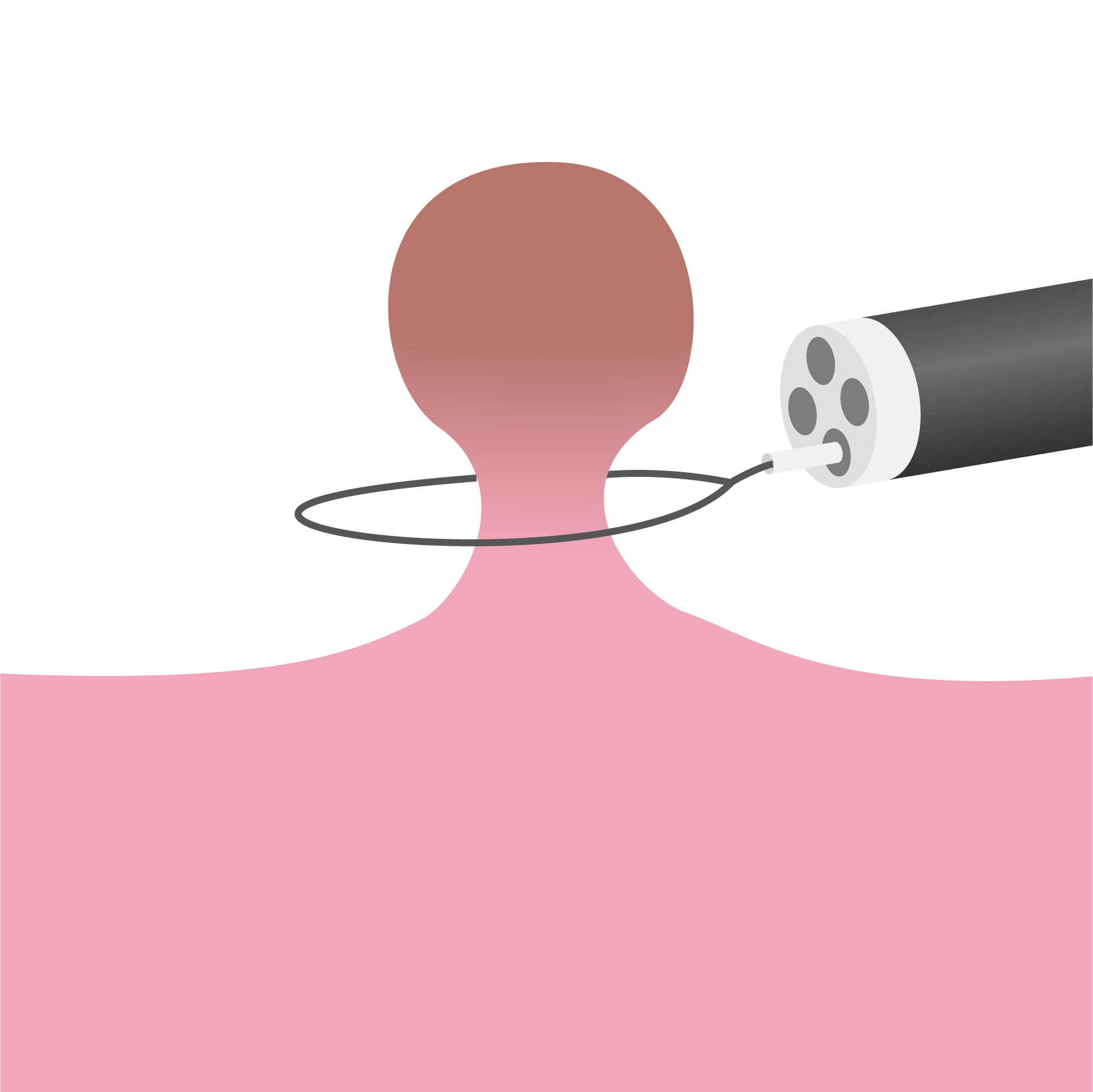

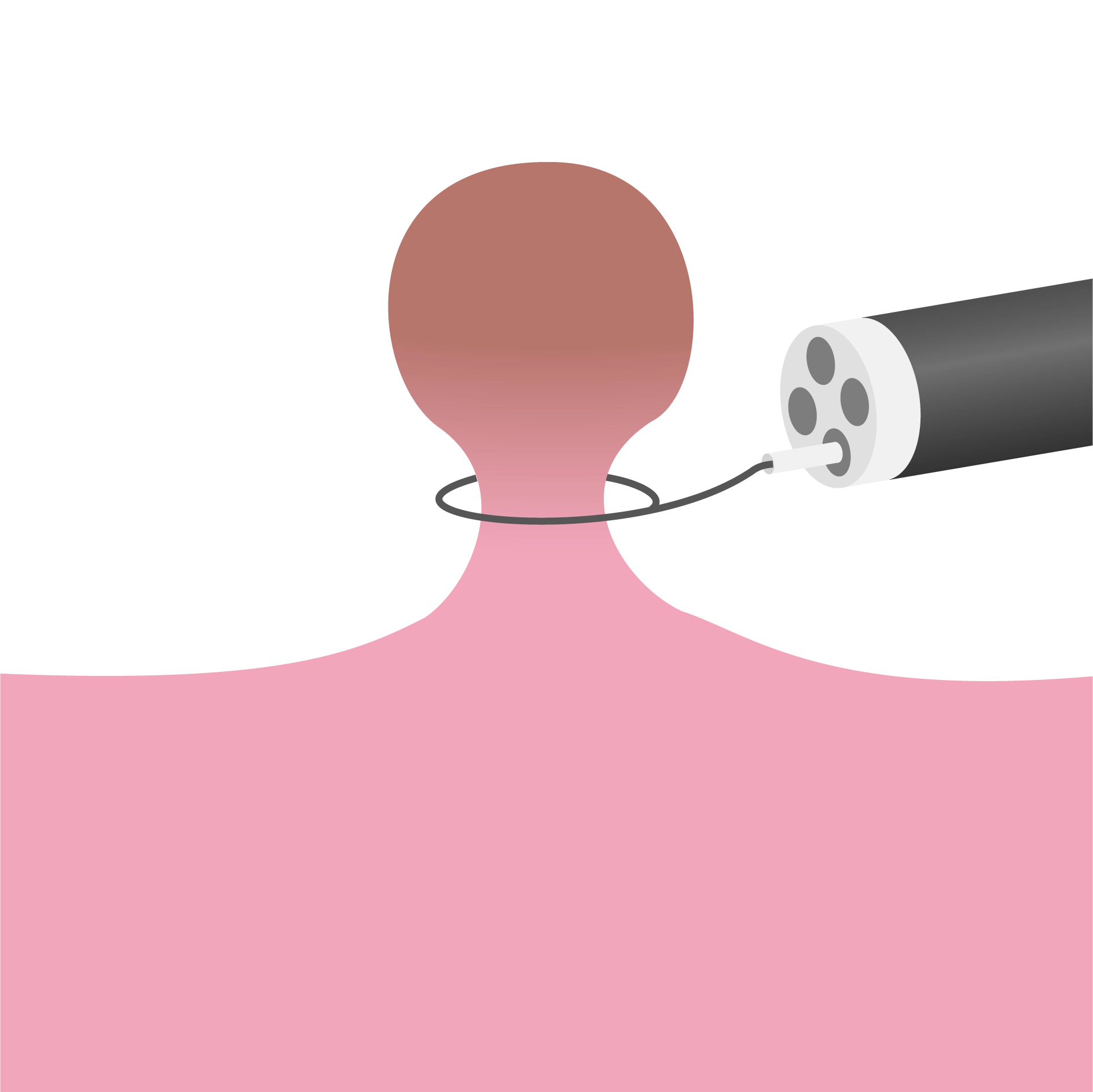

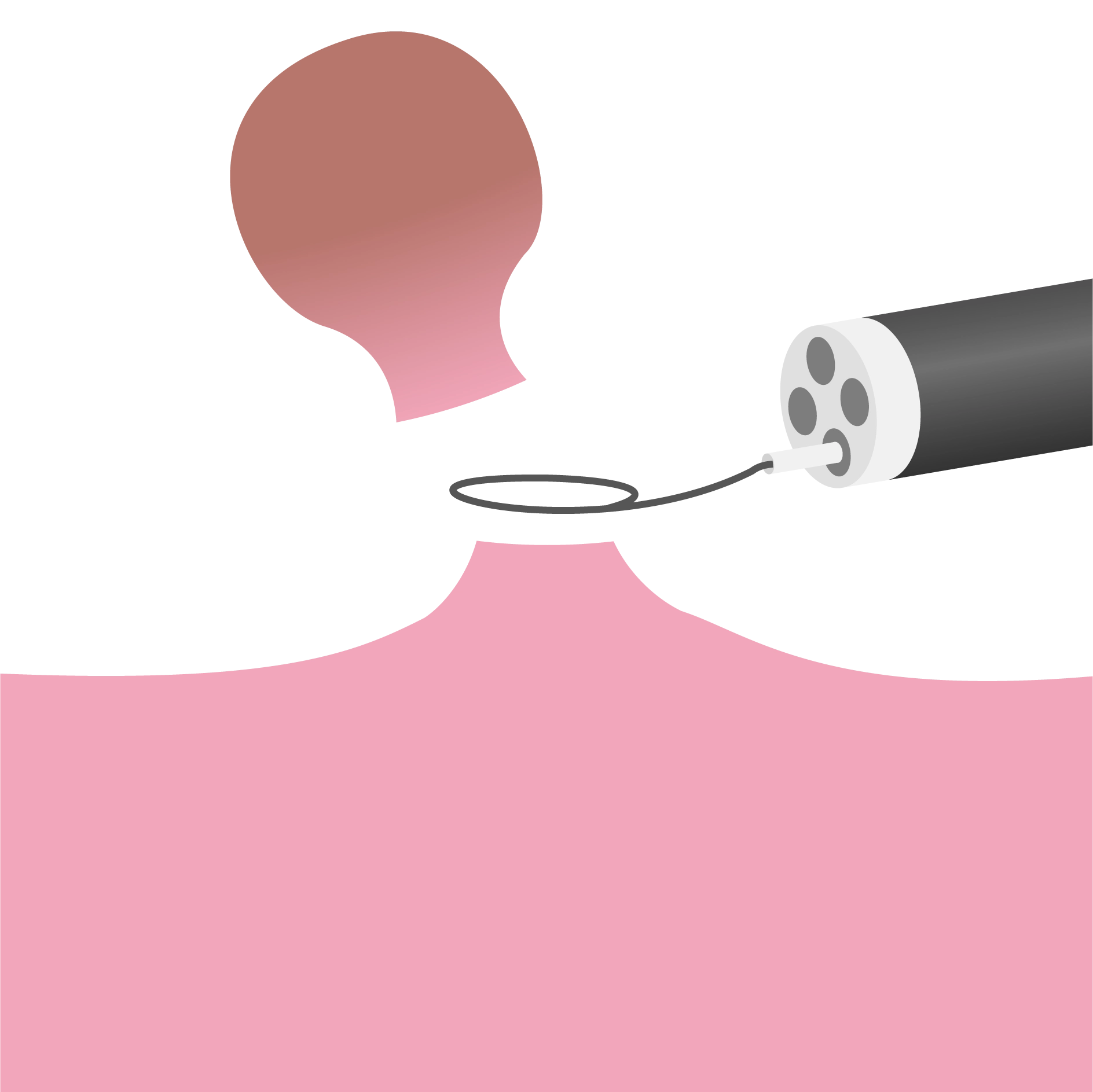

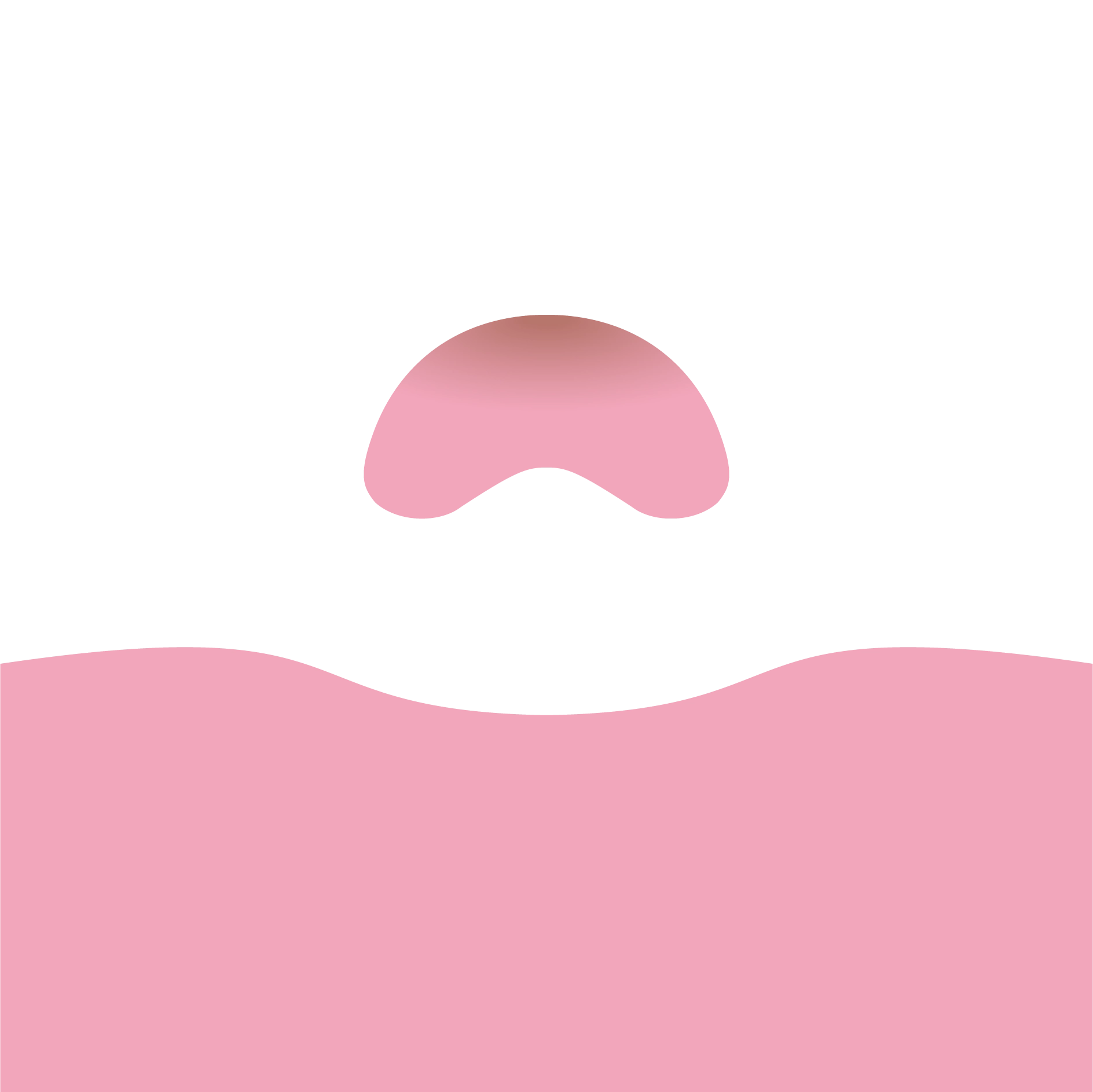

内視鏡治療

術後数日から1週間ほどは消化の良い食事を心がけ、お酒は控えてください。また、腹圧がかかるような動作や激しい運動も避けるようにしましょう。

切除された病変は病理検査をおこない、再発やリンパ節への転移の危険性がないかを確認します。その後、がんをしっかり取りきれたと判断された場合、特別な通院は必要ありません。おおよそ1年後に大腸内視鏡検査を受けて経過を確認し、異常(がんや新たなポリープなど)がなければ、その後は3年ごとの検査で経過観察をおこなうのが望ましいとされています。

| 内視鏡的粘膜切除術 (EMR) |

内視鏡的粘膜下層剥離術 (ESD) |

|

| 腫瘍径の制限 | 2cmまで | 制限なし |

| 手技の難易度 | 易しい | 難しい |

| 施行時間 | 数分 | 数十分〜数時間 |

| 穿孔率 | 低い (0.02〜0.08%) |

高い (3.0%) |

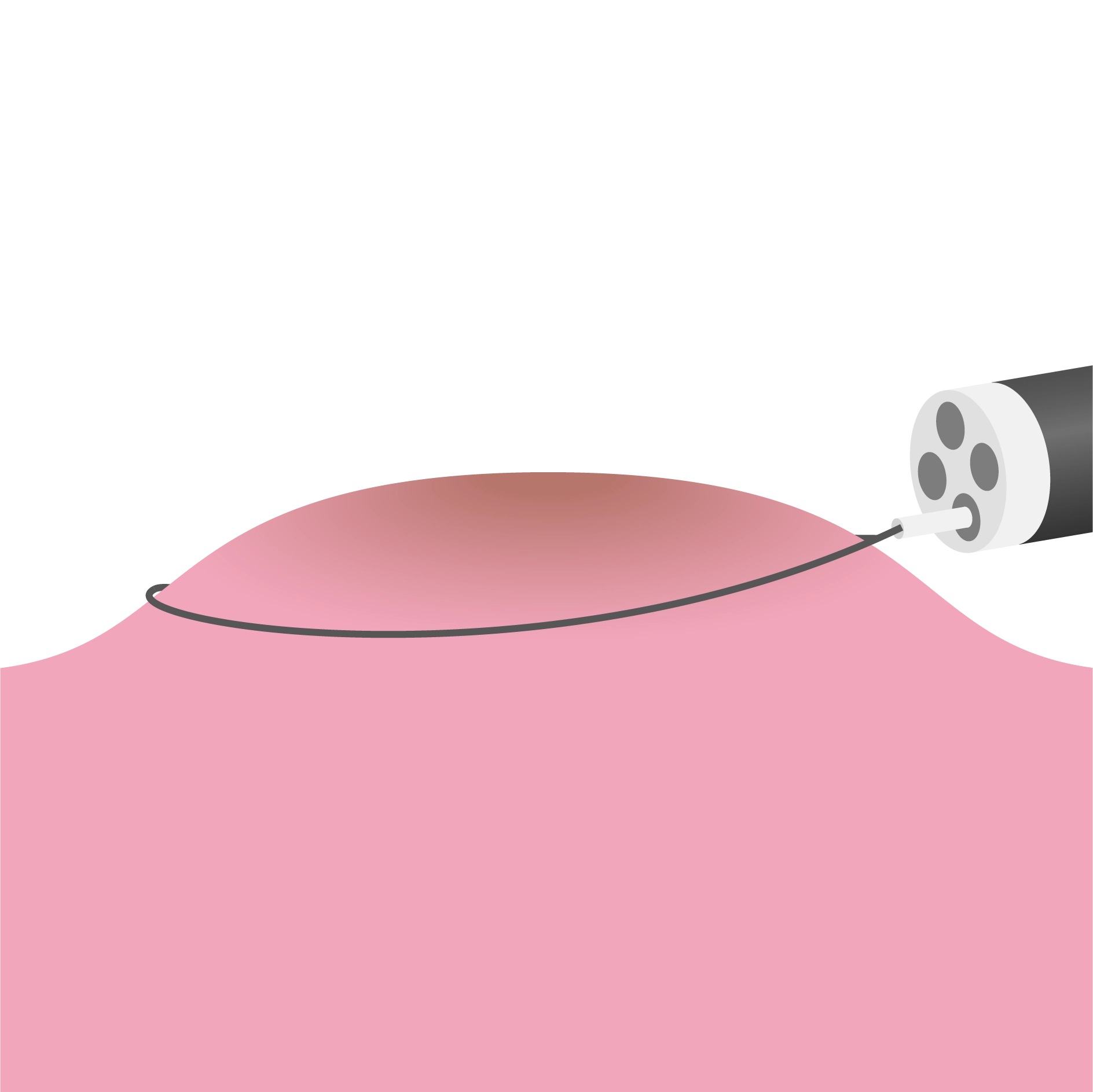

①茎のある形をした病変に対しておこないます。

②病変部に輪状のワイヤー(スネア)をかけます。

③スネアを少しずつ締めます。

④高周波電流を使って病変部を焼き切るようにして切除します。

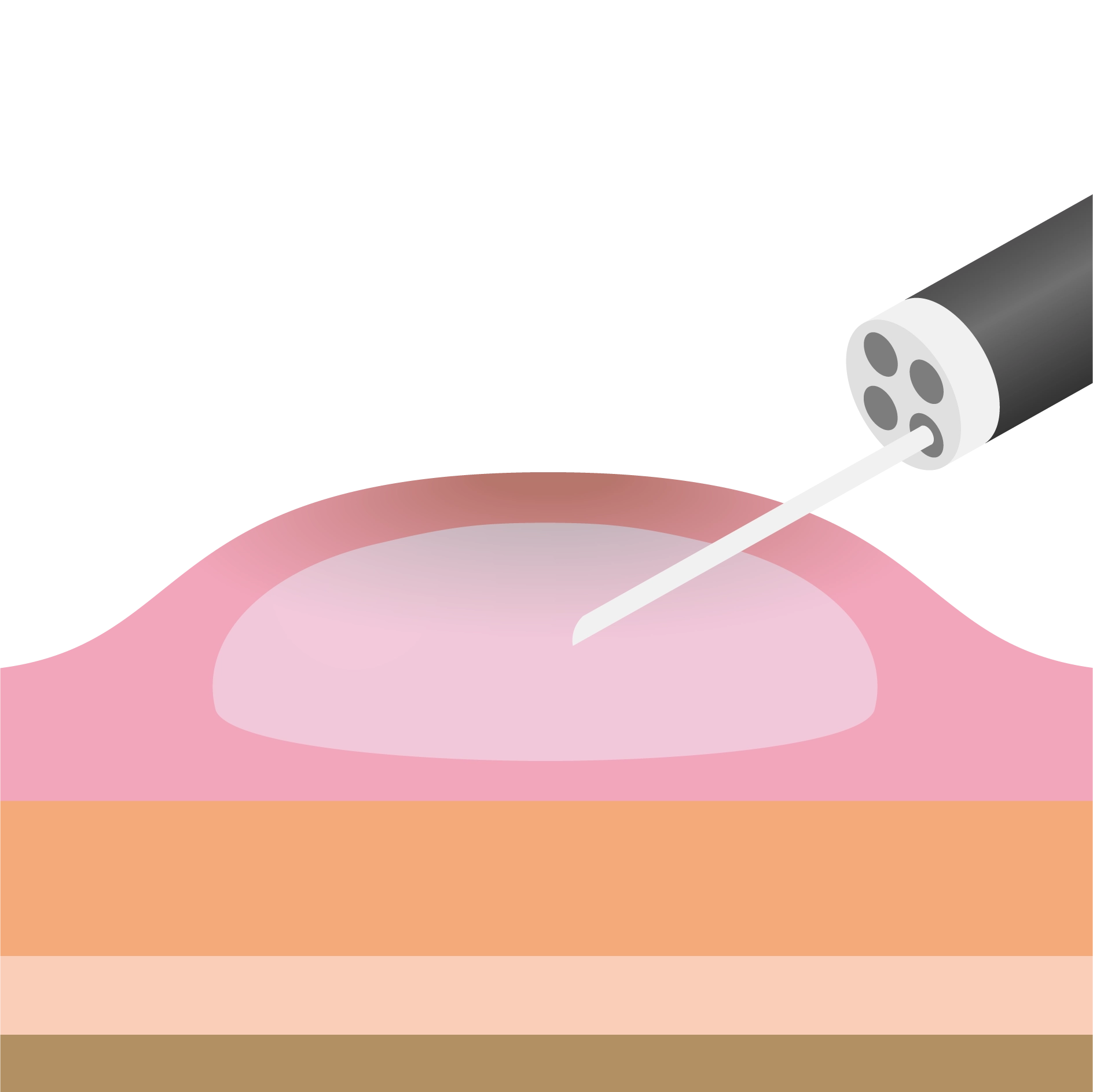

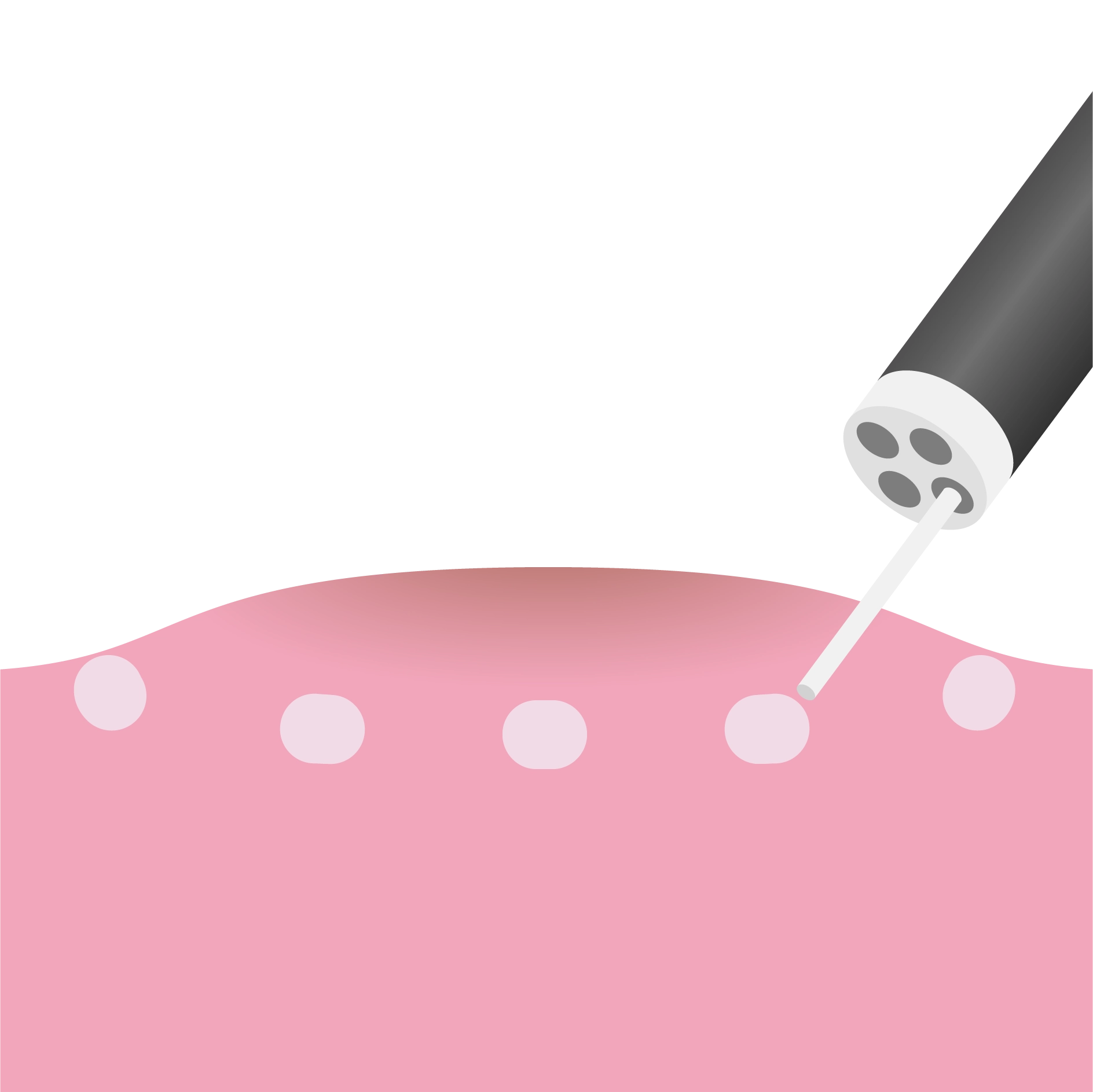

①病変の下の粘膜下層に薬液(生理食塩水など)を注入して、病変部を持ち上げます。

②浮き上がった病変部の根もとに輪状のワイヤー(スネア)をかけます。

③スネアを少しずつ締め、高周波電流を使って病変部を焼き切るようにして切除します。

④切除後に出血や切除した状態を観察します。

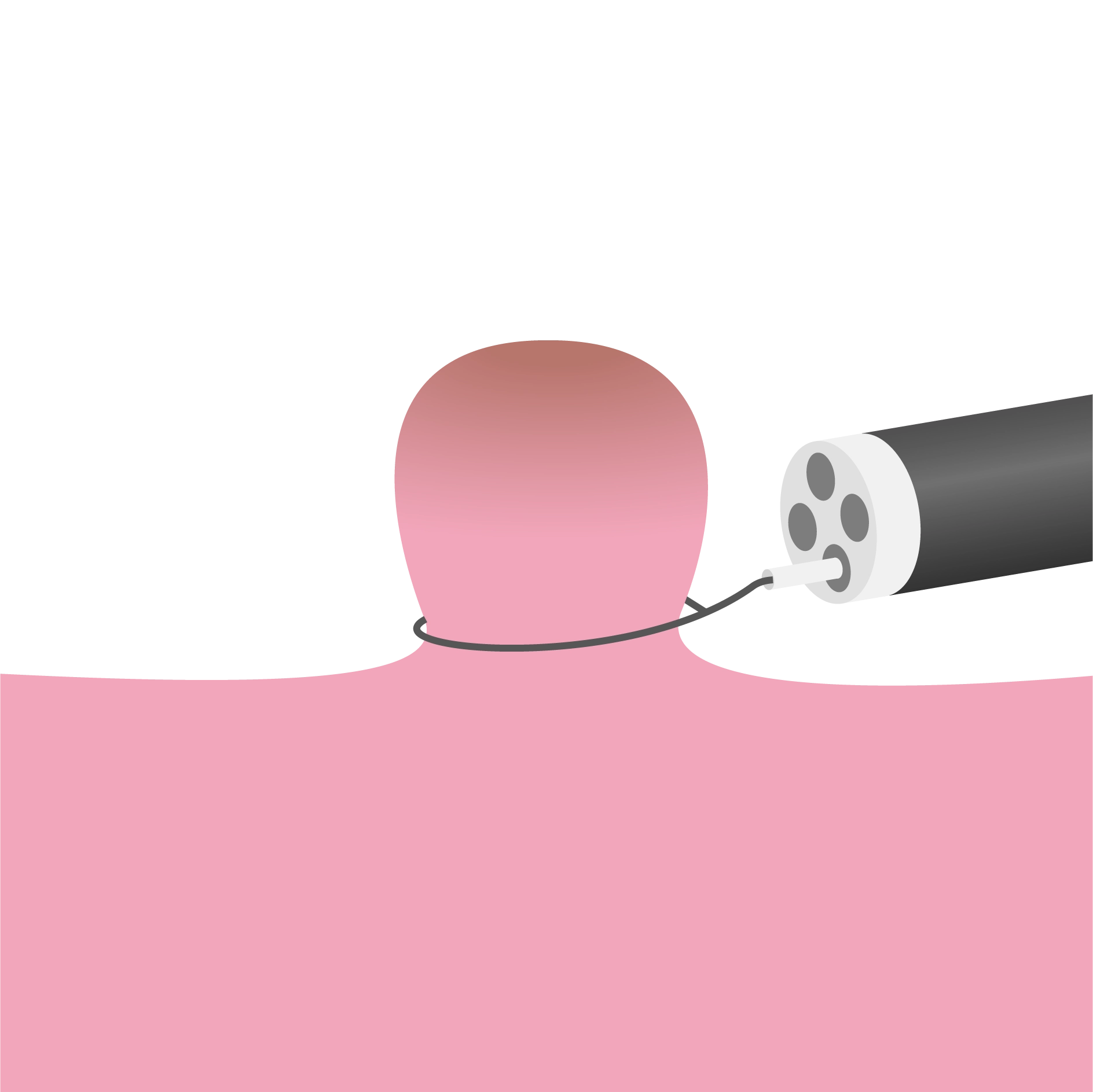

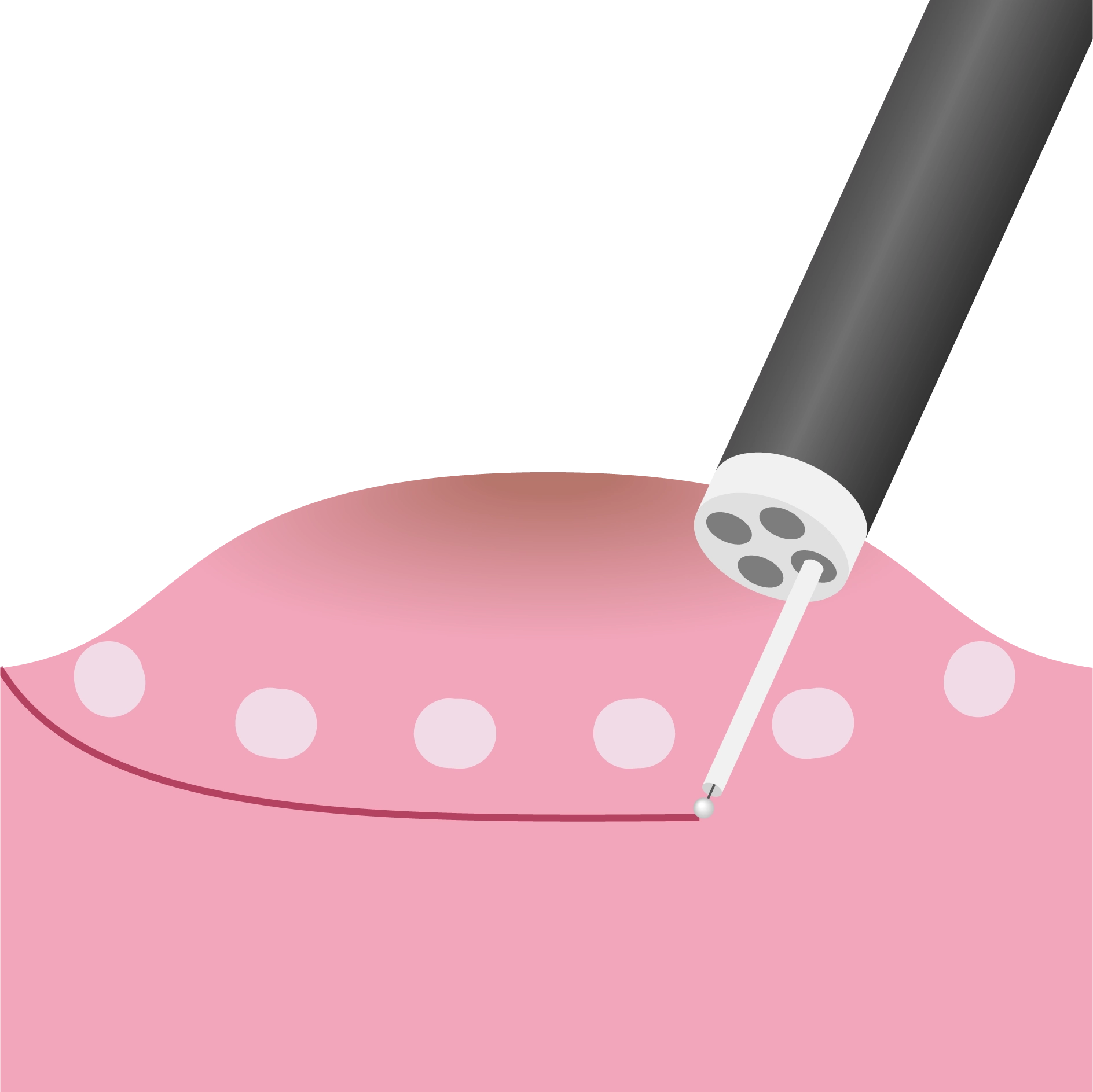

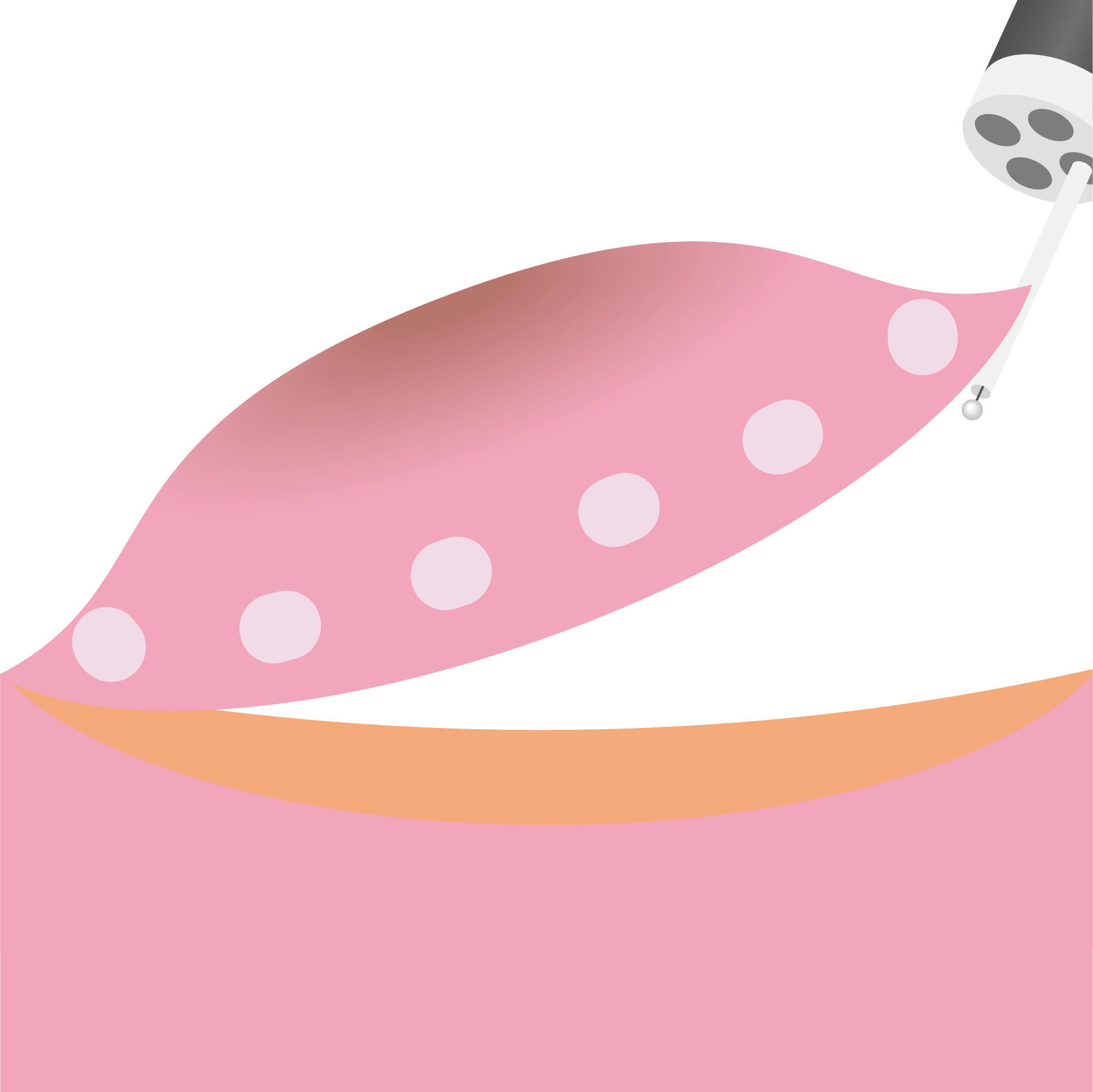

①病変のまわりに電気メスで小さな点をつけ、切除範囲の目印をマーキングします。

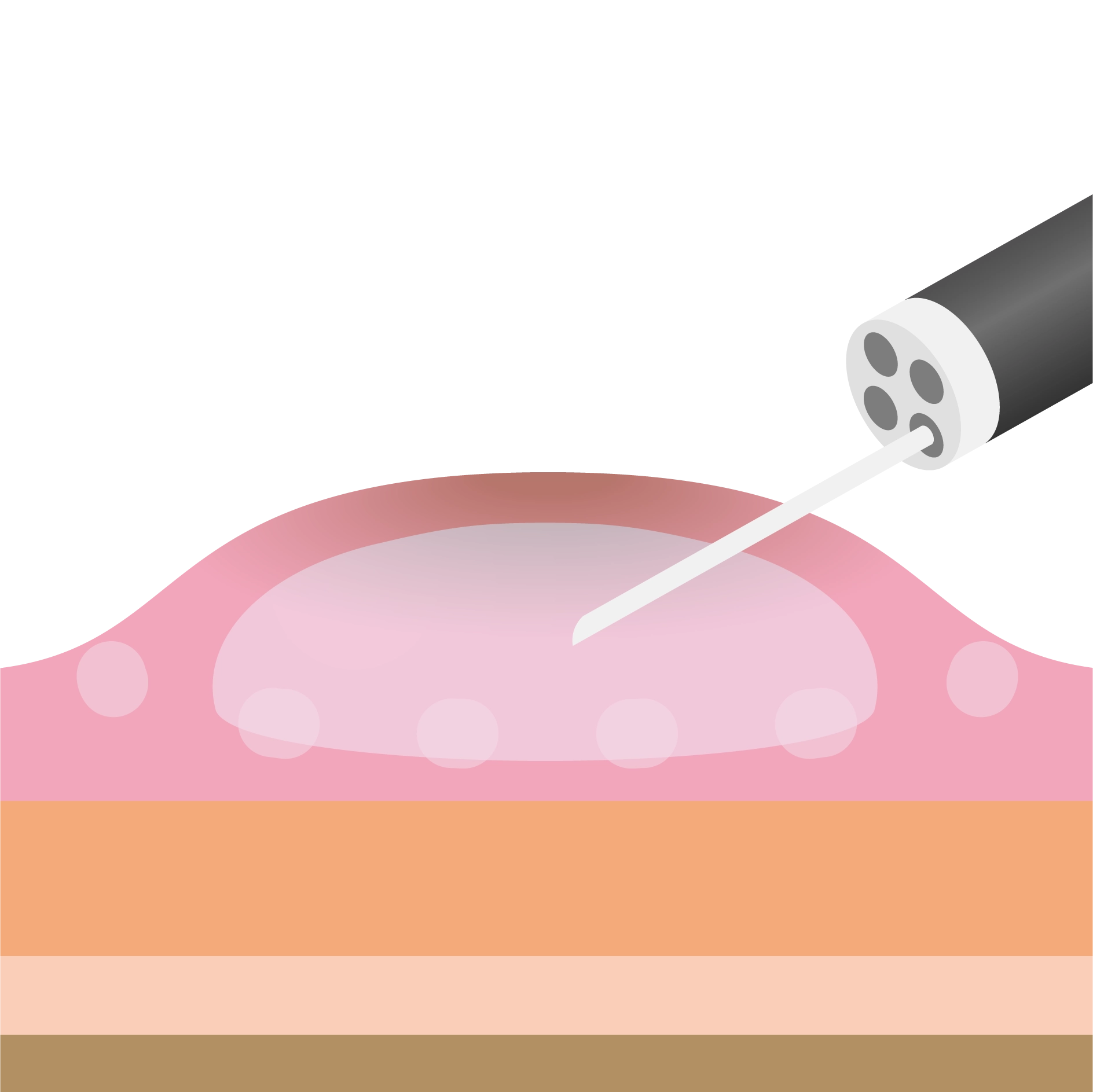

②病変の下の粘膜下層に薬液(生理食塩水やヒアルロン酸など)を注入して、病変部を持ち上げます。

③病変部の粘膜をマーキングの少し外側から切り込み、周囲の粘膜から切り離していきます。

④電気メスで病変部をめくってはがすように切除します。その後、出血や切除した状態を観察します。

外科治療(手術)

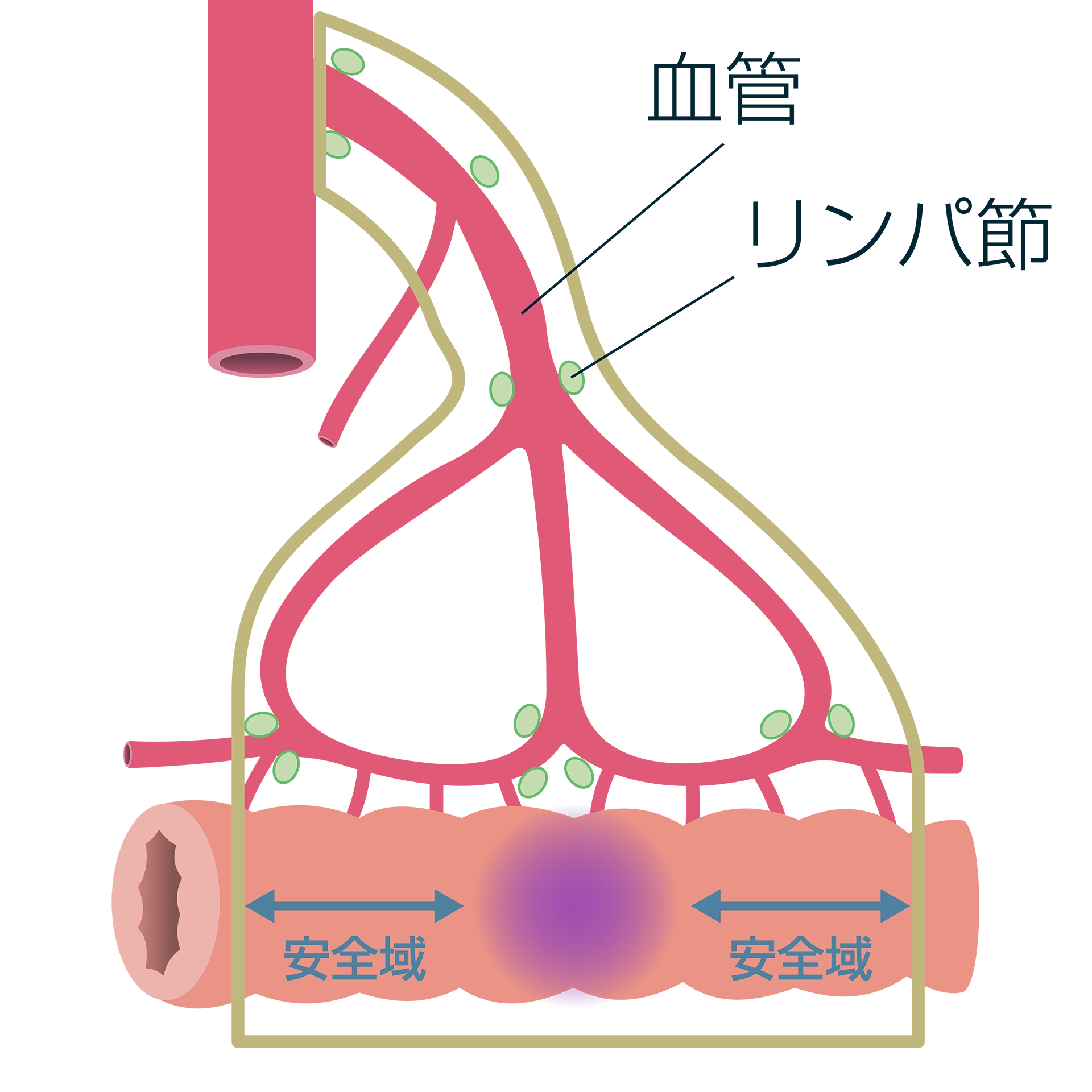

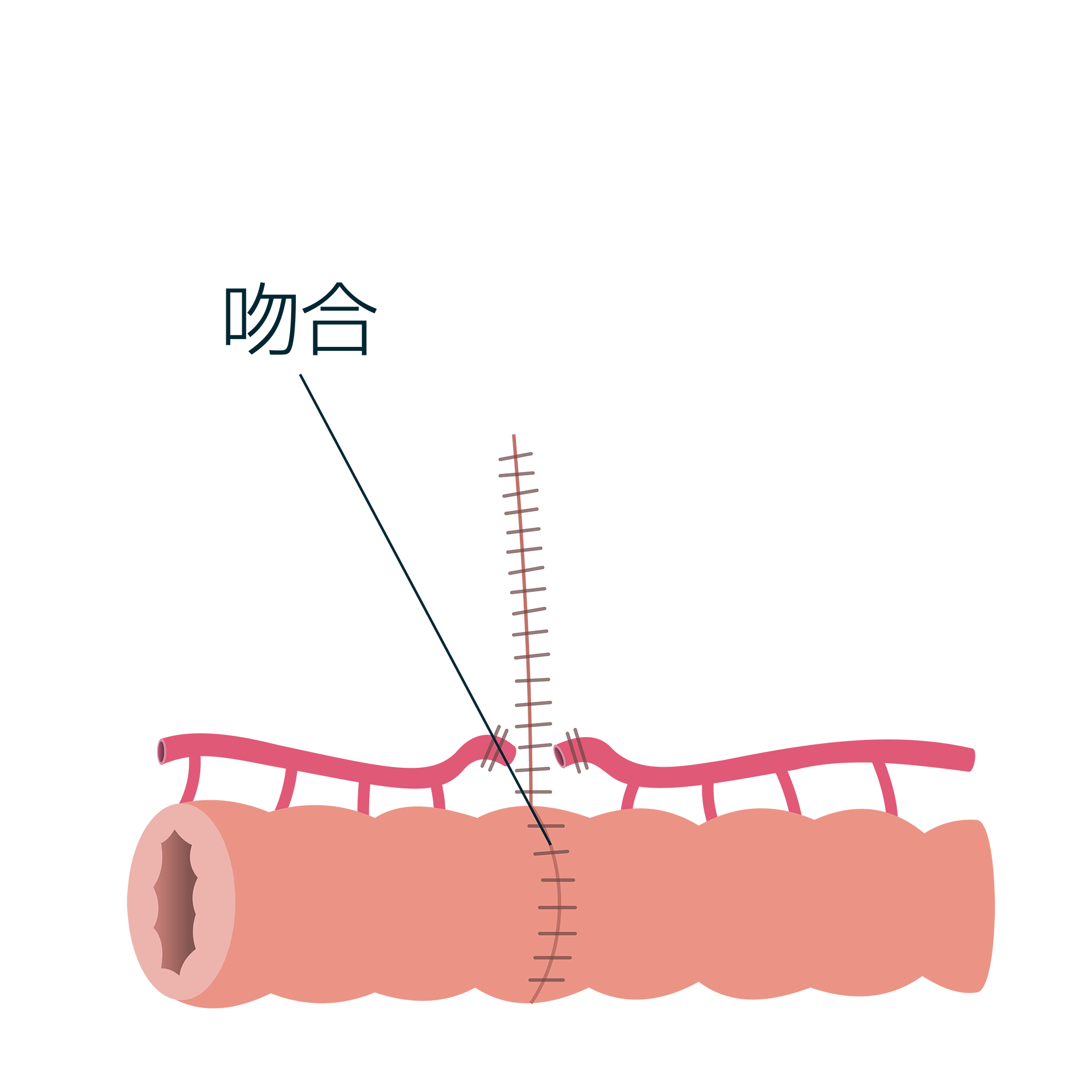

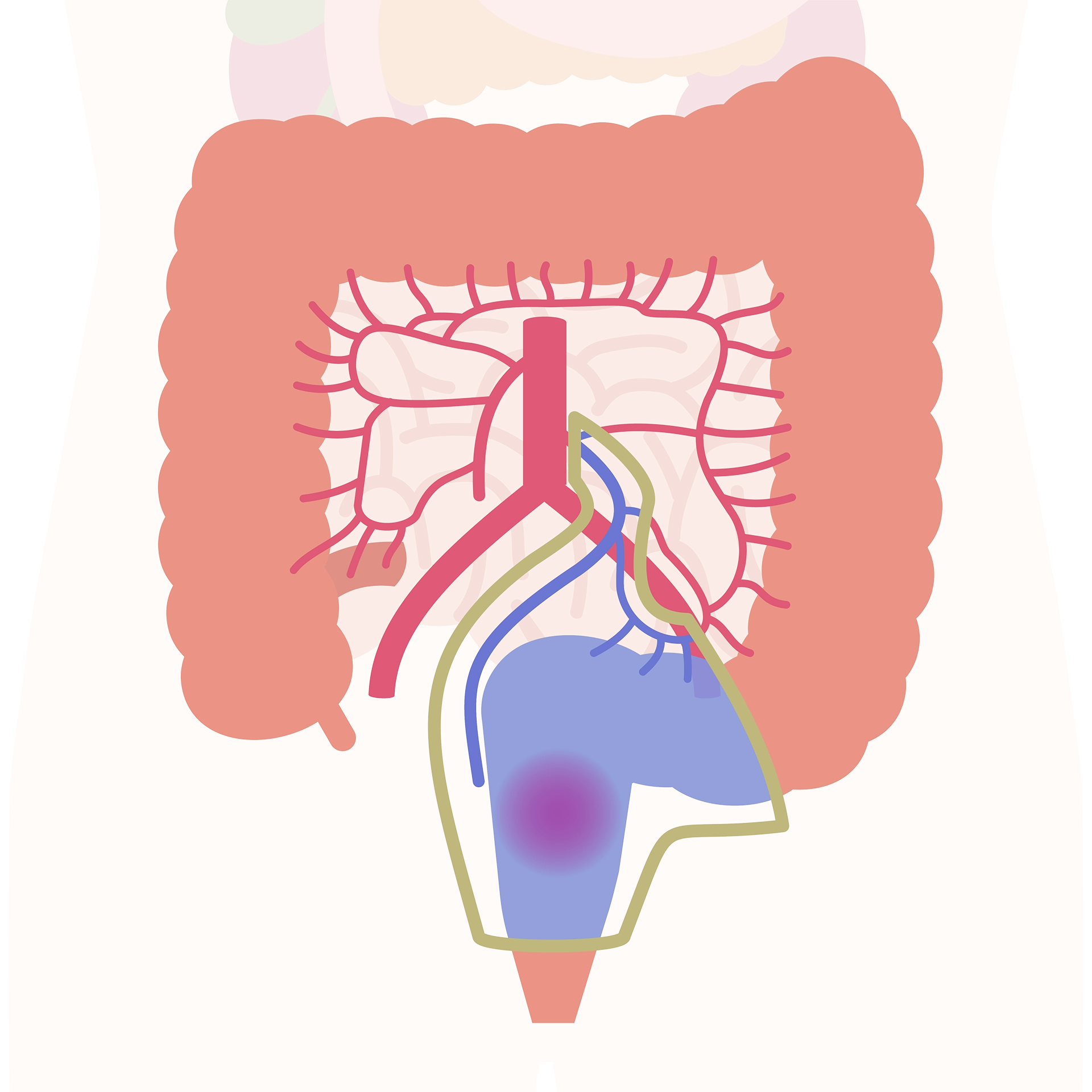

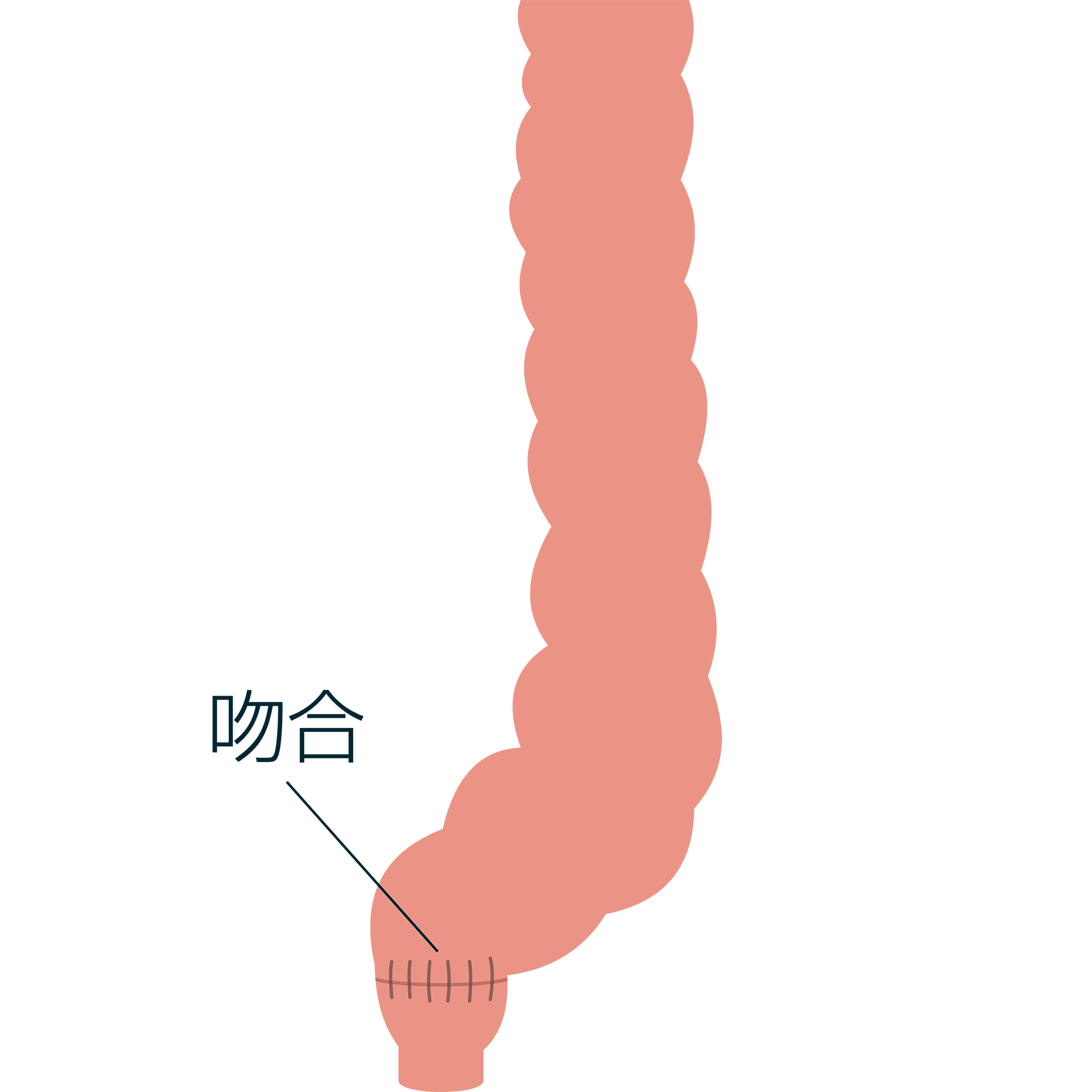

①がんのある部分から安全域をとって大腸を切除し、転移の可能性がある範囲(リンパ節)を切除します。

②残った腸管をつなぎ合わせます。

外科手術の場合は、がんのステージや手術の内容によって、術後の経過観察の方法が異なります。手術後にがんが残っている可能性も完全には否定できませんので、定期的な検査を通じて慎重に経過を見守ることが大切です。具体的には、術後3ヶ月ごとの血液検査、半年ごとのCT検査で再発の有無を確認します。

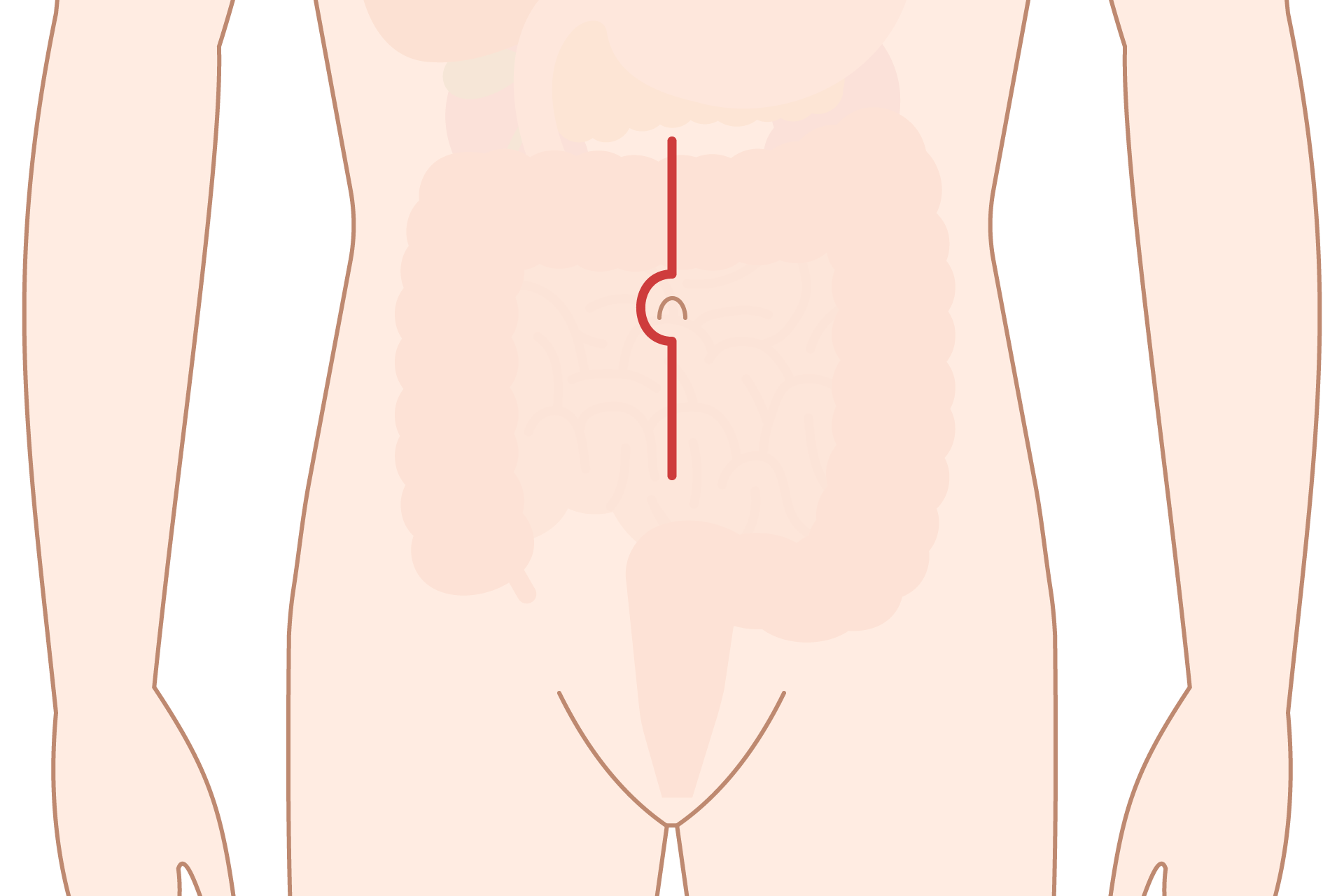

開腹手術での切開創の例

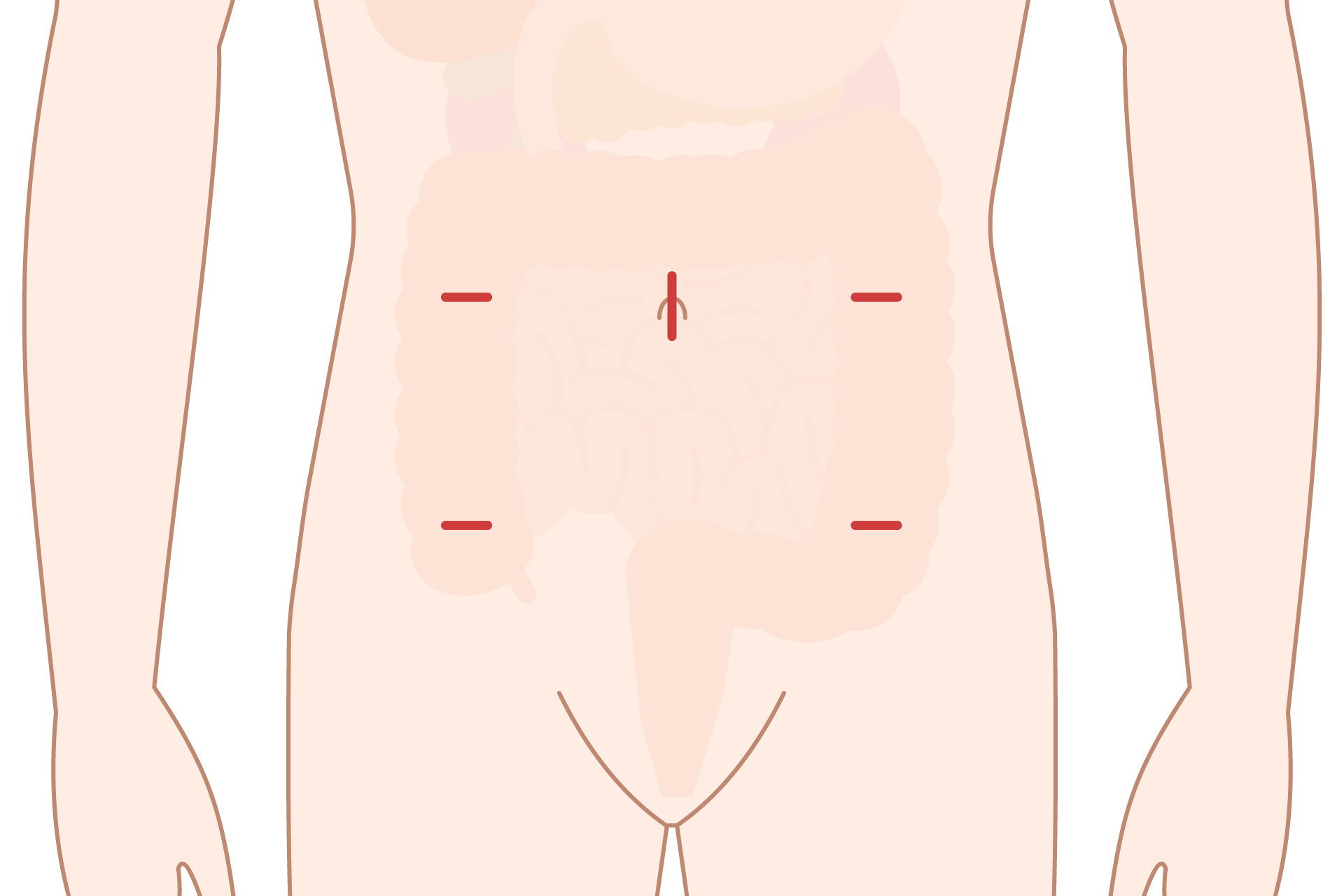

ロボット支援下手術での切開創の例

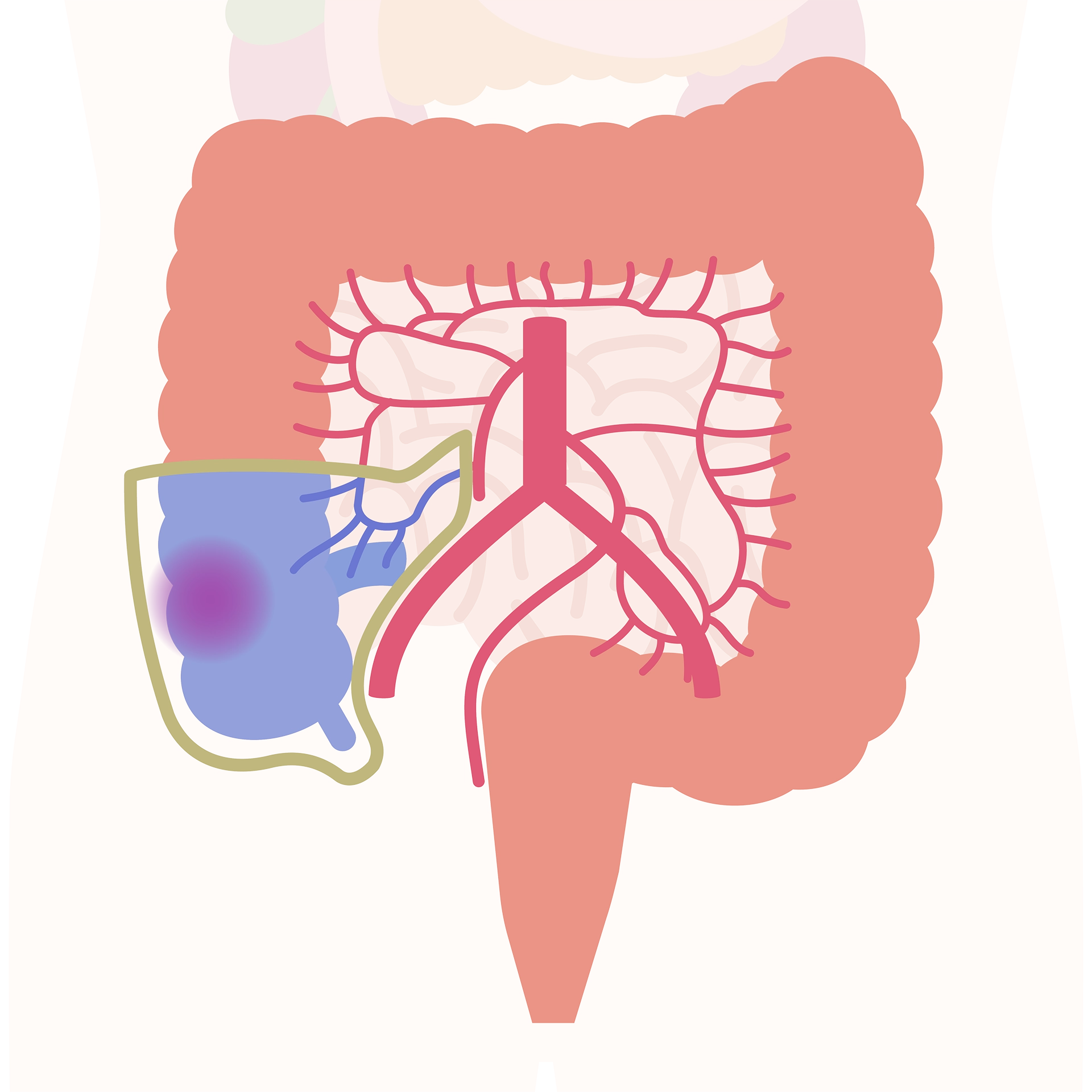

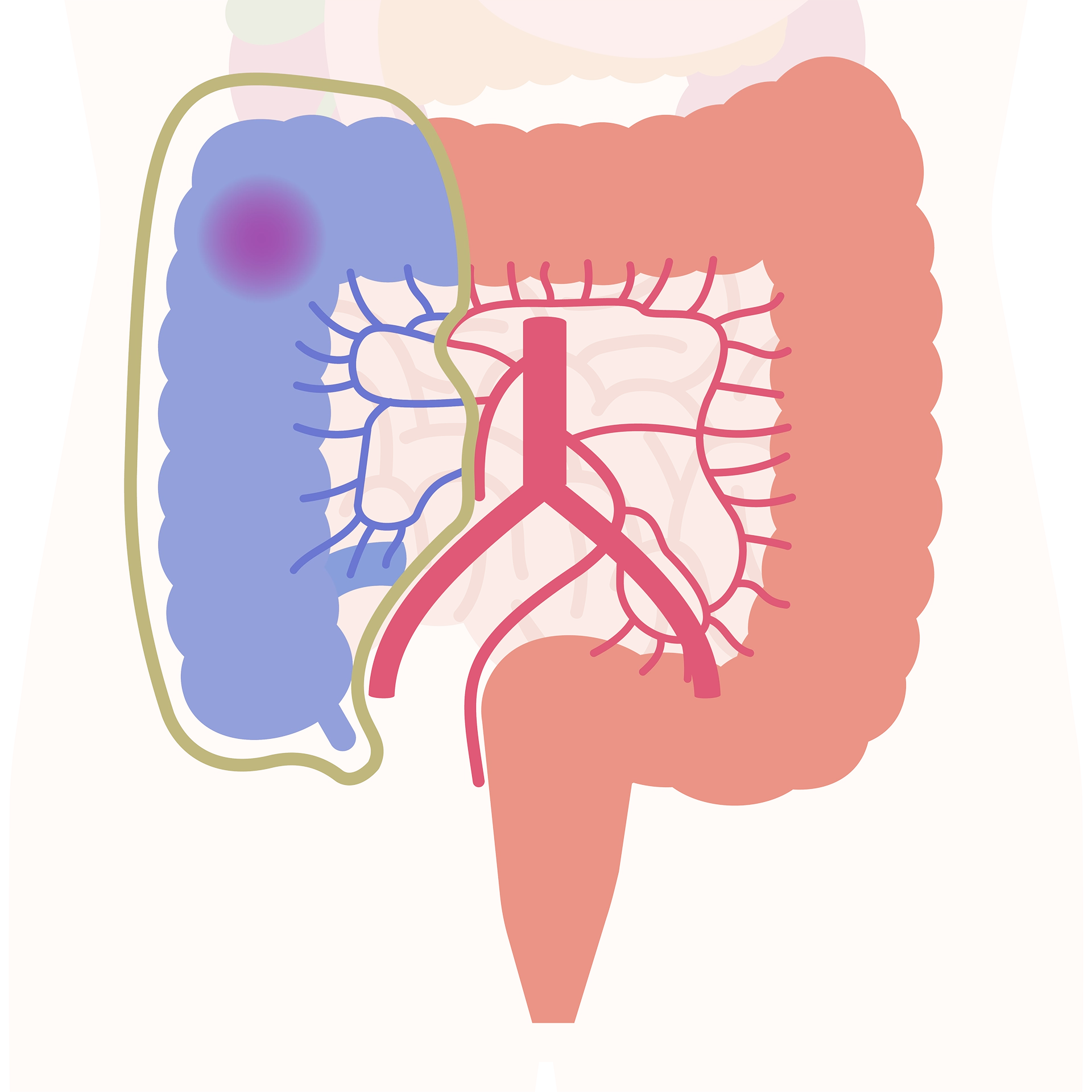

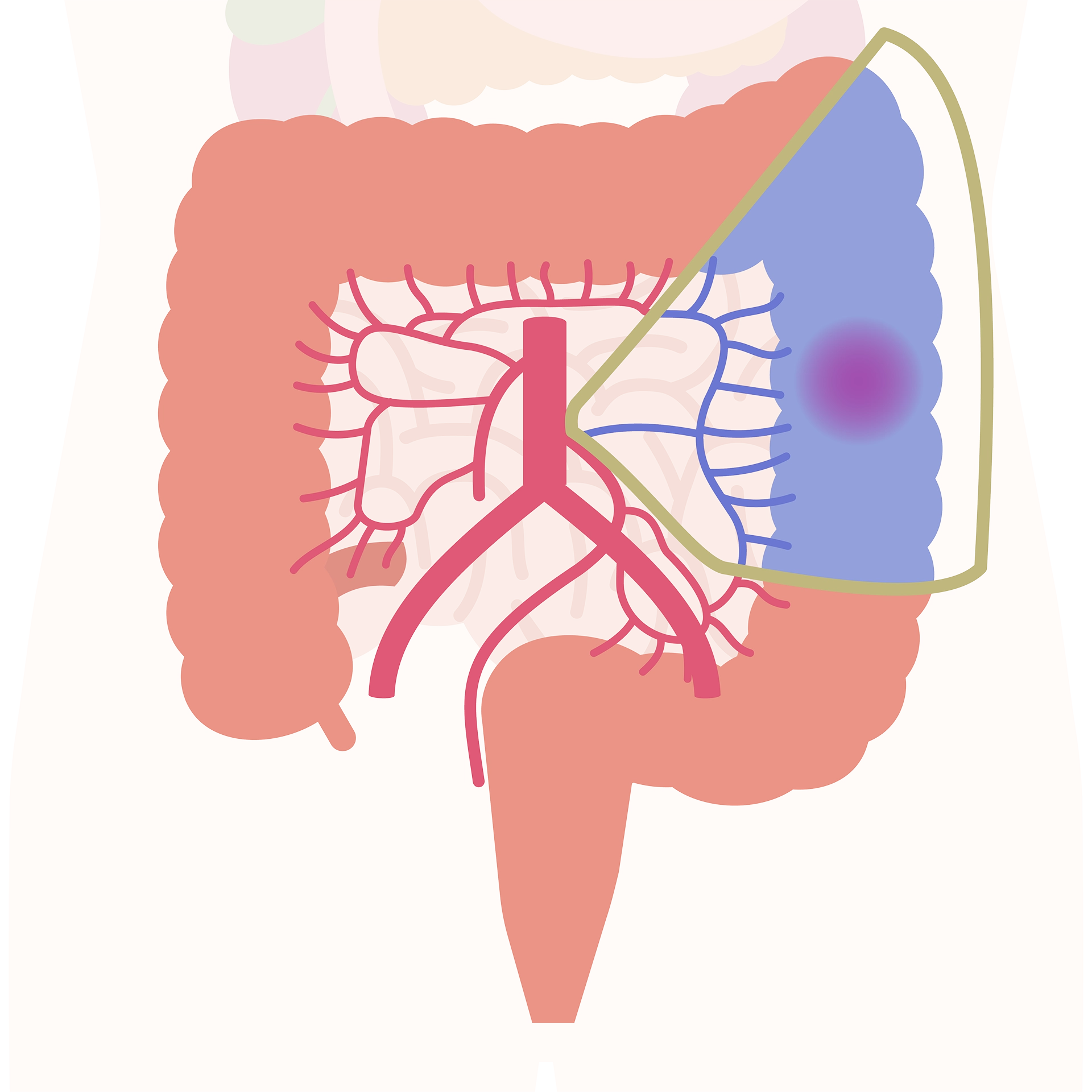

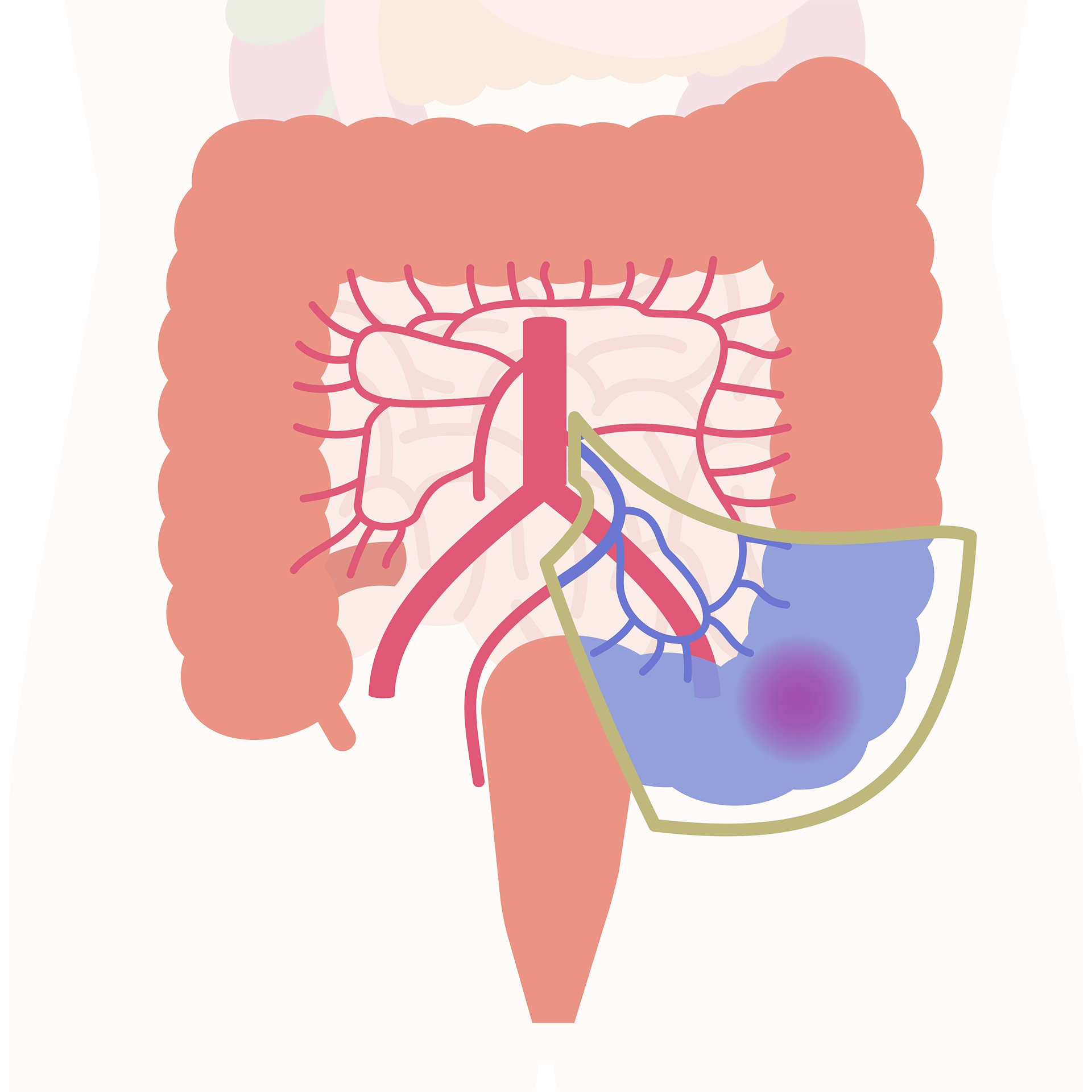

結腸がんの手術

回盲部切除術

結腸右半切除術

結腸部分切除術

S状結腸切除術

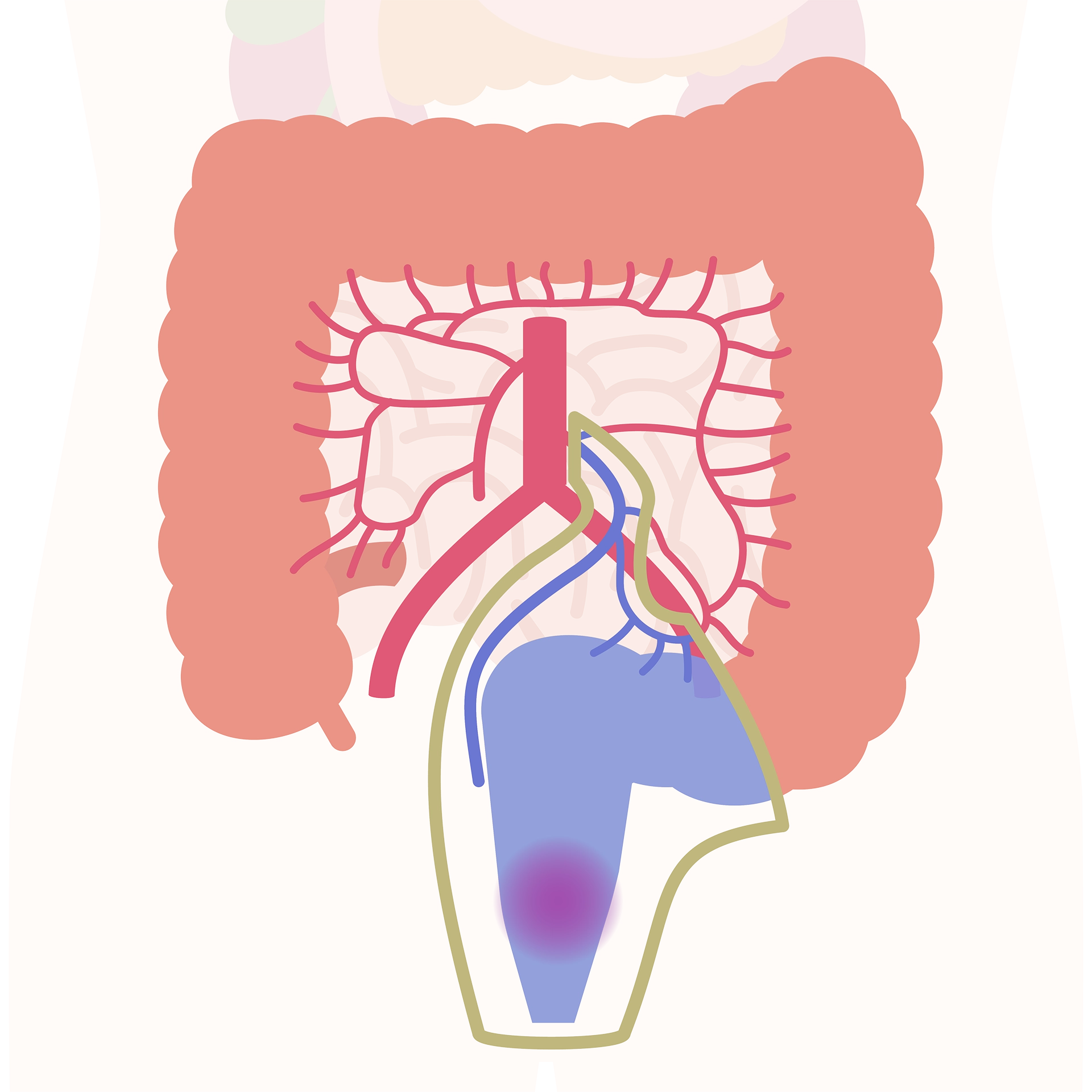

直腸がんの手術

括約筋温存手術(前方切除術)

①がんから肛門側に2〜3cm離して切除します。

②残った腸管をつなぎ合わせます。

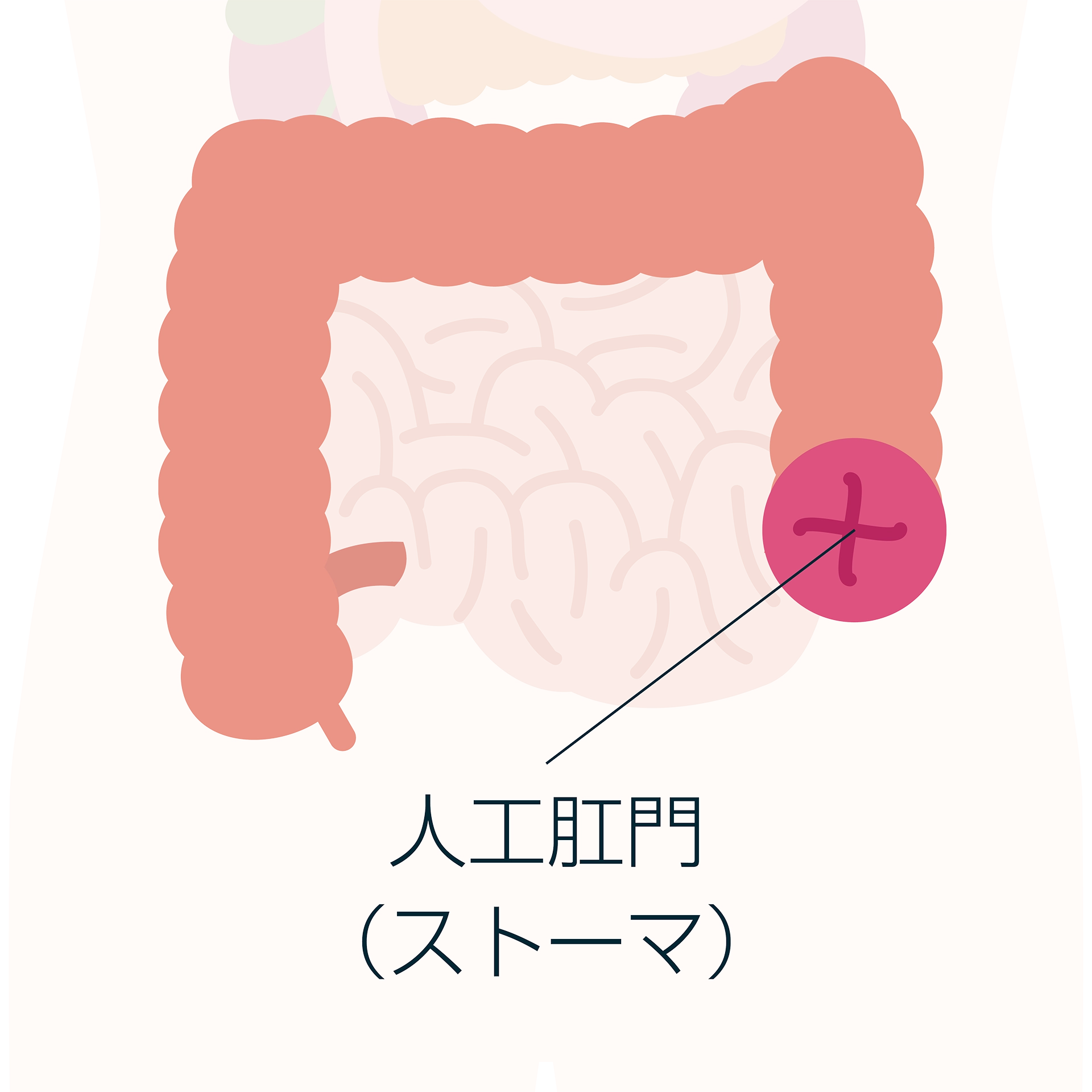

直腸切断術(マイルズ手術)

①直腸と肛門を切除します。

②人工肛門(ストーマ)をつくります。

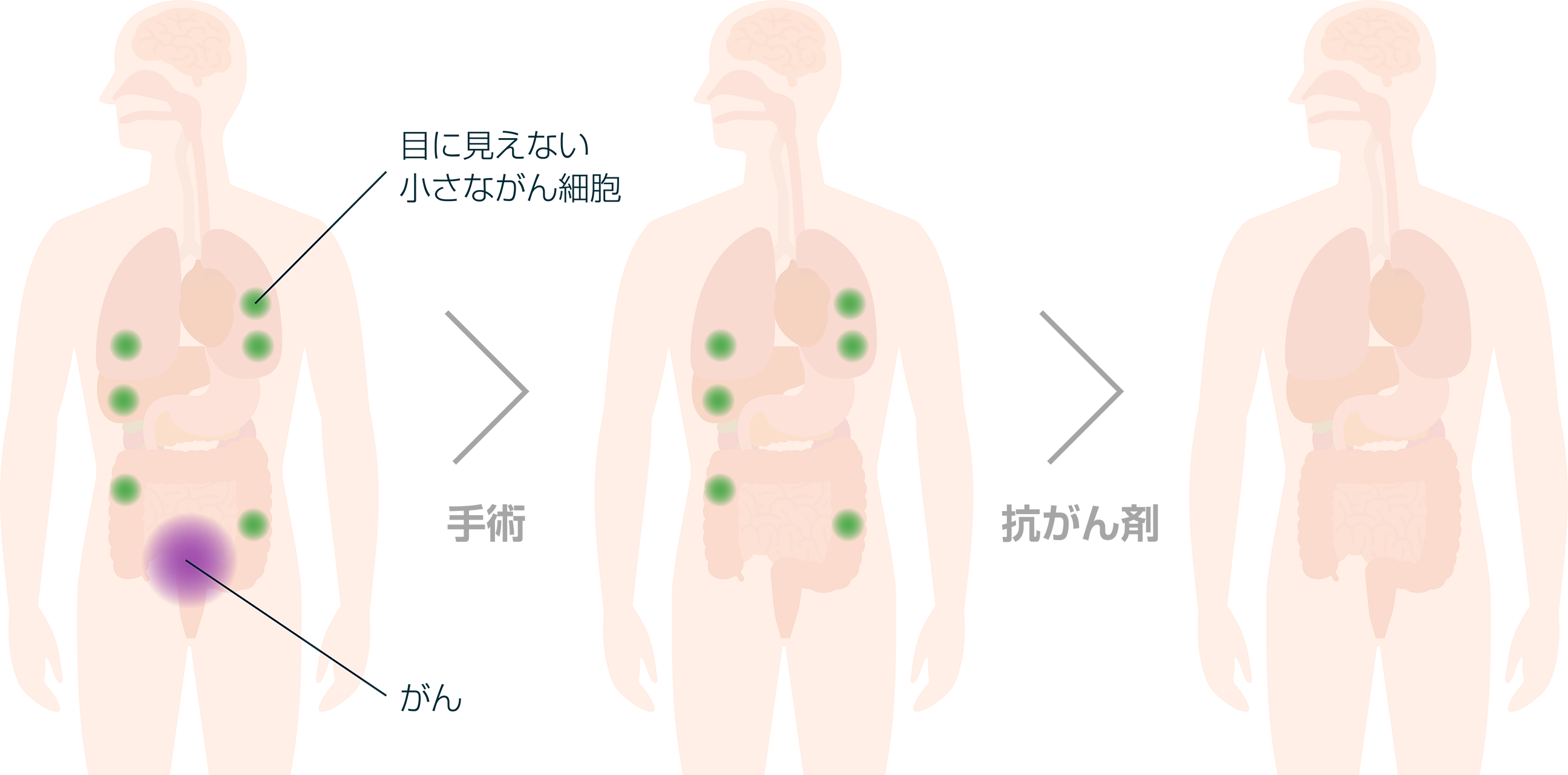

薬物療法(化学療法)

まず、薬物療法をおこなう前に、手術で切除した組織を詳細に調べ、再発リスクを評価したうえで化学療法を実施するか判断をします。また、この際、MSI検査やRAS・BRAF遺伝子変異解析などの遺伝子検査(バイオマーカー検査)をおこなうことがあります。近年では、遺伝子検査の結果に基づいて、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬を組み合わせる個別化治療が普及しており、より患者さまに合わせた治療が可能になっています。

このように、病理検査や遺伝子検査の結果は、再発の可能性を予測したり、一人ひとりの患者さまに最適な薬剤を選ぶうえで重要な情報となります。

| 対象 | 治療の目的 |

| 再発リスクの高いステージⅡ |

|

| ステージⅢ | |

| ステージⅣ (進行・再発がん) |

|

一方、がんが他の臓器に転移したステージⅣ(進行・再発がん)では、根治ではなく“延命と症状の緩和”が治療の目的となります。治療期間に制限はなく、効果が続く限り継続しておこなわれます。また、治療によってがんの縮小が認められた場合には、原発巣(最初にがんが発生した部分)の切除が可能となることもあります。

*状態によっては1年間おこなう場合もあります。

術前化学療法

放射線治療

切除が可能な直腸がんを対象に、骨盤内での再発予防や、術前に腫瘍を小さくして肛門を温存することを目的としておこないます。照射時期によって術前照射、術中照射、術後照射の3つにわけられ、術前照射では薬物療法とともに実施されることが多くあります。

がんの根治を目指すものではなく、がんによって生じる痛みや出血、神経症状などを和らげることを目的としておこないます。

大腸がん検診を受けない理由

(2022年)

(2022年度)

(2024年)

| 1 | 特に自覚症状もないから | 26.1% |

| 2 | 検査費用がかかるから | 19.7% |

| 3 | 内視鏡検査(大腸カメラ)をするのが嫌だから | 18.1% |

| 4 | 検査を受けるのがつらい、嫌だから | 14.9% |

| 5 | 健康診断や血液検査など、定期的に検査しているから | 12.5% |

| 6 | 検診の予約をするのが億劫だから | 11.3% |

| 7 | 検診に行く時間が取れないから | 10.7% |

| 8 | 身体に負担がかかりそうなイメージだから | 8.8% |

| 9 | 便潜血検査(検便)が面倒・嫌だから | 8.4% |

| 10 | 病気が見つかるのが怖いから | 7.1% |

| 11 | 市区町村、職場から検診案内がきた記憶がないから | 3.7% |

| 12 | どの検診会場や医療機関で受けたら良いか分からないから | 3.3% |

| 13 | 検査方法が分からないから | 3.1% |

| 14 | 2022年度に検診/人間ドック等で検査したから | 3.1% |

| 15 | コロナ禍以降、検査を受けるのが不安になったから | 3.0% |

| 16 | 家族や親族に大腸がん疾患者はいなく遺伝リスクも少ないから | 2.7% |

| 17 | 検診を受けても効果が期待できないから | 2.1% |

| 18 | 大腸の病気に関して自覚症状が有り、既に医療機関を受診しているから | 1.0% |

| 19 | その他 | 3.2% |

| 20 | あてはまるものはない | 20.8% |

また、「辛そう」「恥ずかしい」といった心理的ハードルから大腸内視鏡検査を避ける方も少なくありません。内視鏡検査は痛みや羞恥心への不安から敬遠されやすい検査ですが、実際には麻酔や鎮静剤を用いて比較的快適に受けられる場合もありますし、内視鏡を挿入しないCTコロノグラフィー(大腸CT)検査という選択肢もあります。

検診を受けることで早期にがんを発見し、治療の選択肢を広げることが可能になるため、こうした不安や誤解を少しでも解消することが大切です。

大腸がんの生存率と早期発見の重要性

大腸がんを予防するには

- 適度な運動を習慣づける

- ほどよい体型の維持

- 野菜や果物など、食物繊維をしっかり摂る

- 赤身肉や加工肉を食べすぎない

- 喫煙を控える

- 過度な飲酒を控える

(多くても1日1合(ビール500ml)程度まで) - 定期的に検診を受ける

野菜には豊富な食物繊維が含まれており、腸内の発がん物質を含む不要物を排出しやすくします。食物繊維を十分に摂ることで便通が整い、発がん物質が腸内に長くとどまるのを防ぐことができます。(厚生労働省は1日あたり350g以上の野菜摂取を推奨*)

また、体を動かすことも大切です。有酸素運動(軽く汗がにじむ程度のウォーキングなど)によって腸の動きが活発になり、便通が促進されます。これもまた、発がん物質を腸内に滞らせずに排出する助けとなります。

このように、“野菜を食べること”と“体を動かすこと”はどちらも腸内環境を整え、大腸がんのリスクを下げるうえで欠かせないものなのです。

まとめ

| 精密検査の受診状況 | リスク比 | |

| 全がん (対象者830人) |

受診者 | 1.00倍 |

| 未受診者 | 4.80倍 | |

| 浸潤がん (対象者300人) |

受診者 | 1.00倍 |

| 未受診者 | 4.07倍 |

- 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 消化管内科, 朴 成和: 国がん中央病院 がん攻略シリーズ 最先端治療 大腸がん,13, 法研, 2018.

- 厚生労働省「2023年人口動態統計(確定数)」

- 厚生労働省「令和4年度地域保健・健康増進事業報告」

- Saito H, Soma Y, Koeda J et al. Reduction in risk of mortality from colorectal cancer by fecal occult blood screening with immunochemical hemagglutination test. A case-control study. Int J Cancer. 1995 May 16;61(4):465-469.

- 厚生労働省「2022(令和4)年 国民生活基礎調査」

- 大腸癌研究会・全国登録 2008〜2013年症例

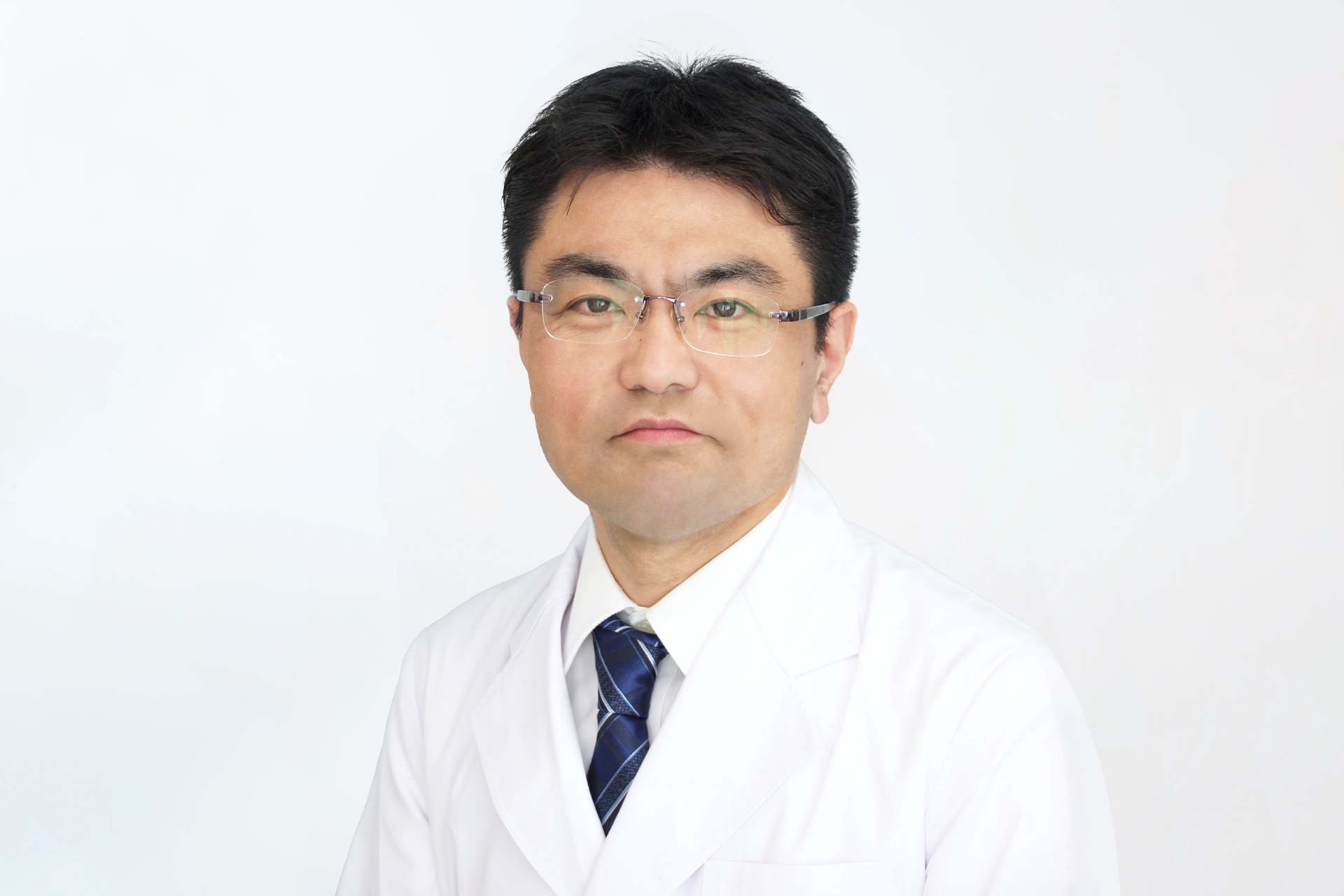

コラム監修

消化器内科部長 / 消化器内視鏡センター長

東 玲治

1999年、名古屋市立大学卒業。岡山大学病院、福山市民病院、鳥取市立病院、亀田総合病院附属幕張クリニック、広島市立市民病院を経て、2019年より一宮西病院。

⇒プロフィールの詳細はこちら

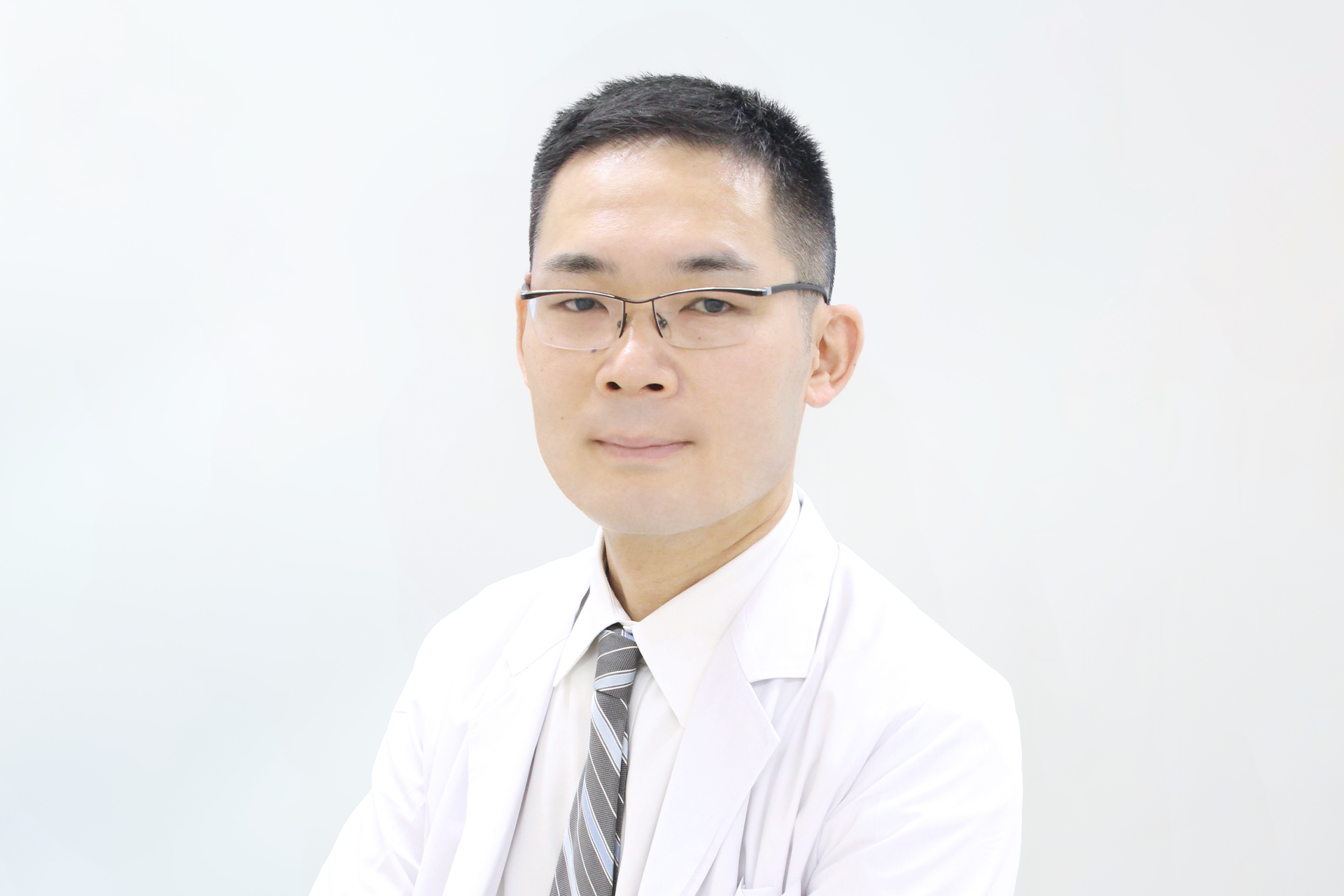

コラム監修 (薬物療法)

腫瘍内科部長

松本 俊彦

2004年、金沢医科大学卒業。金沢医科大学病院で初期研修後、姫路赤十字病院で後期研修。その後、四国がんセンター、姫路赤十字病院、神戸市立医療センター中央市民病院、関西医科大学附属病院を経て、2023年より一宮西病院。

⇒プロフィールの詳細はこちら

コラム監修 (放射線治療)

放射線治療科部長

野中 穂高

2008年、旭川医科大学卒業。静岡市立清水病院で初期研修。その後、浜松医科大学医学部附属病院、山梨大学医学部附属病院、富士吉田市立病院、富士市立中央病院を経て、2025年より一宮西病院。趣味は漫画。

⇒プロフィールの詳細はこちら

- 特集インタビュー「大腸がんに関する5つのポイント」

- 講座「大腸の病気のお話~ご存知ですか? 炎症性腸疾患~」

- 健康のつボ!「胃腸の病気について」

- 健康のつボ!「大腸がんの検査」

- 大腸がん(結腸がん・直腸がん)(外部サイト / がん情報サービス)