循環器内科

当院は「24時間365日どんな怪我や病気も断らない」をモットーにしております。循環器内科はその中でも急性心筋梗塞や重症不整脈、急性心不全など患者さまの命に関わる疾患を24時間365日、常に循環器内科の医師が常駐しており、緊急カテーテル、緊急手術を要する患者さまに対し迅速に対応できる体制で救急医療にあたっております。

医療技術の進歩により患者さまに提供できる医療も多彩なものになっております。当院ではエビデンス(科学的根拠)に基づいた医療を基本方針をして、常に最新の知識や技術を取り入れ、地域の先生方と深い連携をとりながら患者さまひとりひとりに適した医療を提供できるよう心がけています。

医療技術の進歩により患者さまに提供できる医療も多彩なものになっております。当院ではエビデンス(科学的根拠)に基づいた医療を基本方針をして、常に最新の知識や技術を取り入れ、地域の先生方と深い連携をとりながら患者さまひとりひとりに適した医療を提供できるよう心がけています。

一宮西病院 循環器内科の特長

1

24時間365日、

高度医療を提供

高度医療を提供

24時間365日 地域住民の皆様の健康に貢献できる高度医療を提供する。

2

患者さまを中心に

多職種でともに支える

多職種でともに支える

患者さま中心にドクターのみならず医療スタッフとともに支える。

3

地域のドクターとの

密接な連携

密接な連携

地域のホームドクターとの密接な連携。

このような症状はありませんか?

主な対象疾患

- 虚血性心疾患全般(狭心症、心筋梗塞など)

- 心臓弁膜症

- 心筋症

- 高血圧性心疾患

- 感染性心疾患

- 心膜疾患

- 大動脈疾患

- 下肢動脈疾患などの末梢動脈疾患

- 腎動脈疾患

- 先天性心疾患

主な診療内容

生理検査

- 12誘導心電図

- 運動負荷心電図

- 血圧脈波検査(ABI)

- エルゴメーターによる心肺機能検査(CPX)

- Holter24時間心電図

- 経胸壁心エコー図検査

- 経食道心エコー図検査

- 血管エコー検査

画像検査

- カテーテル造影検査全般

- 心臓CT(320列)

- 心筋シンチグラフィー

- 肺血流シンチグラフィー

- 心臓MRI

- 一般レントゲン

治療・手段

- 経皮的冠動脈インターベンション(PCI)

- 末梢血管内治療(EVT)

- カテーテルアブレーション

- 各種ペースメーカ植え込み

- 大動脈バルーンパンピング(Intra-Aortic Balloon Pumping; IABP)

- 経皮的心肺補助装置(Percutaneous Cardio-Pulmonary Support; PCPS)

- スワンガンツカテーテルによる血行動態評価

- 非侵襲的陽圧換気

- 持続的血液濾過透析(Continuous HemoDiaFiltration; CHDF)

- 左心耳閉鎖術(ウォッチマン)

カテーテル検査・治療とは

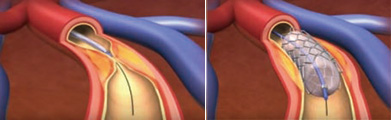

虚血性心疾患、つまり狭心症や心筋梗塞の診断、治療にカテーテルは不可欠です。「カテーテル」とは細いチューブ全般のことです。検査用カテーテルは太さが約1.3mm、治療用カテーテルは2~2.5mmであり、造影剤や治療用の器材が中を通過します。カテーテル検査/カテーテル治療はこのような細いチューブを使用するため、体に大きな傷を残すことなく、比較的低侵襲でおこなうことが可能です。当科ではカテーテル検査は2泊3日、カテーテル治療は3泊4日の入院にておこなっております(検査・治療内容で変更もあります)。カテーテル治療の使用される医療機器の主なものにバルーンとステントがあります。バルーンとは先端に収縮した状態の小さなバルーン(風船)がついた細い管のことで、この風船をふくらませることで、狭くなっている血管を大きく広げることが可能です。ステントは金属製の網状の筒で、冠動脈の狭くなった部分に留置して血管を広げた状態で保持しておく目的で使用されます。カテーテルでおこなう冠動脈の治療のことをPCI(経皮的冠動脈インターベンション)、下肢などの動脈の治療のことをEVT(血管内治療)と呼んでおります。

バルーン

写真のような細い血管内の狭窄病変を拡張するためのチューブをバルーンと呼びます。たたんだ状態で病変まで送り込んで良い位置で広げます。太さは細いもので1.0mm、太い足用のもので10mm程度、長さも1cmより短いものから30cmまでと幅広いです。最近ではこのバルーン表面に薬剤を塗布したタイプのものもあり、薬剤が内膜の過増殖を抑制することで治療後の再狭窄を予防します。 ※現在薬剤塗布バルーンはステント留置後の再狭窄病変に対して適応とされております。

ステント

上の写真は拡張前のステントです(写真は足の血管用のステントシステムですが、冠動脈用ステントも仕組みは同様です)。このようにバルーン(血管治療用風船)にたたんだ状態で収められております。これを目的の病変まで持っていき、風船ごと広げることで拡張させて血管の内腔に圧着させます。

下の写真は拡張させたステントです。冠動脈用のステントは現在直径が2.25mmから4.0mmまでがあります。写真をご覧のように非常に小さいものですが、曲がった血管にもよくフィットするような工夫や、耐久性(長年の経過で折れたり断裂しないこと)を保つ工夫もされております。そして多くのステントには再狭窄を予防する目的で、血管の内膜増殖を抑制する薬剤が塗布してあります。ステント治療のあと、ステントに血栓が付着して急に詰ることを予防する目的で、最低半年間は抗血小板剤(血液を固まりにくくする内服薬)を2種類飲んでいただきます(抗血小板剤2剤内服継続の期間は施設によって異なることもあります)。

下の写真は拡張させたステントです。冠動脈用のステントは現在直径が2.25mmから4.0mmまでがあります。写真をご覧のように非常に小さいものですが、曲がった血管にもよくフィットするような工夫や、耐久性(長年の経過で折れたり断裂しないこと)を保つ工夫もされております。そして多くのステントには再狭窄を予防する目的で、血管の内膜増殖を抑制する薬剤が塗布してあります。ステント治療のあと、ステントに血栓が付着して急に詰ることを予防する目的で、最低半年間は抗血小板剤(血液を固まりにくくする内服薬)を2種類飲んでいただきます(抗血小板剤2剤内服継続の期間は施設によって異なることもあります)。

虚血性心疾患

狭心症

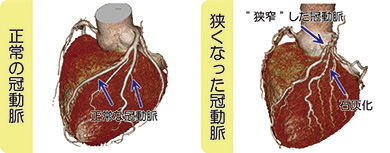

冠動脈(かんどうみゃく)という心臓の表面にある重要な血管が狭くなったり、詰まったりすることで、心臓が動くために必要な血流が障害される病気を、虚血性心疾患と呼びます。症状は、運動などをした際の胸部症状(胸痛・圧迫感・詰まる感じ・動悸)等ですが、ご高齢の方などで十分な運動をされない場合には、これらの症状がない(無症候)こともあります。しかしながら、経過の中で急に詰まる(心筋梗塞)ことや、徐々に心臓の動きが悪くなる(心不全)といった疾患へ進展してゆく可能性が高いため、狭窄の程度や心臓への血の巡りの悪さ(心筋虚血)の程度によって、適切な治療を受ける必要があります。当院ではまず心エコー、320列マルチスライスCT、心筋シンチグラフィーによる画像診断をはじめとした比較的非侵襲的な検査をおこないます。そして虚血性心疾患の疑いが強い際にはカテーテル検査をお勧めしております。

心筋梗塞

急性心筋梗塞とは、循環器疾患の中でも特に一刻を争う急性疾患のうちの一つです。動脈硬化によって形成された冠動脈内のプラーク(脂質を含む内膜病変)が破綻して、そこに血の塊(血栓)が付くことで血管を完全に詰めてしまう病気です。一般的に発症は急激な胸痛として自覚されますが、左前胸部から左肩・首筋・顎への痛みの放散もみられ、顎から歯が痛くて歯科受診したら実は心筋梗塞だった、というように症状は多彩です。ひとたび心臓の血管が詰まると心筋壊死が始まります。そして壊死した心筋はもとには戻らず、重篤な合併症(心不全・致死的不整脈・心破裂)を起こす可能性が高くなります。従って、心筋梗塞は発症から治療までの時間が短いほど、その後の予後に影響するといわれております。

我々は休日・深夜であっても、心筋梗塞患者の来院から治療までの時間(door-to-balloon time)90分以内を実現できるように、24時間循環器内科医師が院内に待機しており、いつでも対応できる準備をしております。

我々は休日・深夜であっても、心筋梗塞患者の来院から治療までの時間(door-to-balloon time)90分以内を実現できるように、24時間循環器内科医師が院内に待機しており、いつでも対応できる準備をしております。

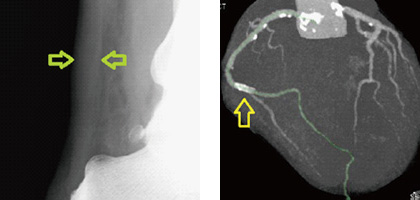

【実際の治療(72歳 / 男性)】

高血圧の治療をかかりつけ医にて受けておられ、タバコを一日15本ほど吸っていました。夜間入浴中に急な胸痛を自覚したため、救急要請され、当院救急外来に受診となりました。救急外来での心電図や採血等の検査で心筋梗塞が強く疑われたため、夜間ではありましたが緊急でカテーテル造影検査をおこないました。結果、右冠動脈の途中で血栓性閉塞が確認されましたので、引き続き緊急カテーテル治療をおこなっております。血栓を吸引した後に2.5mm径のバルーンで血管拡張を行い、3.5mm直径のステントを留置拡張しております。中等度の心筋壊死をみとめましたが、経過もよく14日で退院され、現在外来通院されております。

高血圧の治療をかかりつけ医にて受けておられ、タバコを一日15本ほど吸っていました。夜間入浴中に急な胸痛を自覚したため、救急要請され、当院救急外来に受診となりました。救急外来での心電図や採血等の検査で心筋梗塞が強く疑われたため、夜間ではありましたが緊急でカテーテル造影検査をおこないました。結果、右冠動脈の途中で血栓性閉塞が確認されましたので、引き続き緊急カテーテル治療をおこなっております。血栓を吸引した後に2.5mm径のバルーンで血管拡張を行い、3.5mm直径のステントを留置拡張しております。中等度の心筋壊死をみとめましたが、経過もよく14日で退院され、現在外来通院されております。

治療前

治療後

聞きなれない病気かもしれませんが、動脈硬化によって足の血管が狭くなったり、詰まったりする病気のことを末梢動脈疾患(通称: PAD(パッド))といいます。

歩行時の足のだるさや痛み(しばらく休むと症状がとれてまた歩けるようになる; 間欠性跛行)といった症状から始まり、病気が進行してくると、安静にしていても足が痛い、あるいは足にできた傷がなかなか治らないといった症状に変化してゆくことがあります。症状は整形外科が取り扱う疾患である腰部脊柱管狭窄症とも似ており、どちらの病気も合併している場合もあります。

日本人では70歳以上のかたの7〜8%に見つかる病気です。検査は外来での血管エコーやABI(手と足の血圧を同時に測定する検査)、MRAや下肢動脈の造影CT等をおこない、比較的簡単に見つけることができます。

治療は、症状の程度や病変の部位にもよりますが、まずは禁煙や内服・運動療法をおこない、それでも症状が取れない場合は足の動脈のバイパス治療やカテーテルを用いた血管内治療(通称EVT: バルーンやステントを用いて狭くなった血管を広げます)による血行再建をおこないます。

日本人では、末梢動脈疾患患者の約4割が脳血管疾患あるいは心血管疾患を合併しているといったデータもあり、足の症状であっても実は脳梗塞・心筋梗塞予備軍である可能性も高いのです。そのため、早期発見・早期治療が重要となります。

2024年、循環器内科では220件以上の下肢動脈の血管内治療(EVT)をおこなっており、間欠性跛行や下肢の創傷治癒遅延といった症状に悩む患者さまと日々向き合っております。 また造影剤アレルギーや腎機能障害のある患者さまにおきましても、造影剤を極力使用しない、炭酸造影法という方法での血管内治療もおこなっており、治療に伴う患者さまへの負担をより軽減できるよう努めております。

歩行時の足のだるさや痛み(しばらく休むと症状がとれてまた歩けるようになる; 間欠性跛行)といった症状から始まり、病気が進行してくると、安静にしていても足が痛い、あるいは足にできた傷がなかなか治らないといった症状に変化してゆくことがあります。症状は整形外科が取り扱う疾患である腰部脊柱管狭窄症とも似ており、どちらの病気も合併している場合もあります。

日本人では70歳以上のかたの7〜8%に見つかる病気です。検査は外来での血管エコーやABI(手と足の血圧を同時に測定する検査)、MRAや下肢動脈の造影CT等をおこない、比較的簡単に見つけることができます。

治療は、症状の程度や病変の部位にもよりますが、まずは禁煙や内服・運動療法をおこない、それでも症状が取れない場合は足の動脈のバイパス治療やカテーテルを用いた血管内治療(通称EVT: バルーンやステントを用いて狭くなった血管を広げます)による血行再建をおこないます。

日本人では、末梢動脈疾患患者の約4割が脳血管疾患あるいは心血管疾患を合併しているといったデータもあり、足の症状であっても実は脳梗塞・心筋梗塞予備軍である可能性も高いのです。そのため、早期発見・早期治療が重要となります。

2024年、循環器内科では220件以上の下肢動脈の血管内治療(EVT)をおこなっており、間欠性跛行や下肢の創傷治癒遅延といった症状に悩む患者さまと日々向き合っております。 また造影剤アレルギーや腎機能障害のある患者さまにおきましても、造影剤を極力使用しない、炭酸造影法という方法での血管内治療もおこなっており、治療に伴う患者さまへの負担をより軽減できるよう努めております。

脂質異常症と専門外来

“動脈硬化の危険因子”としての脂質異常症

家族性高コレステロール血症患者のアキレス腱の肥厚(左)と治療を施された冠動脈(右)

動脈硬化の危険因子には、高血圧、脂質異常症、糖尿病、喫煙、慢性腎臓病などがあげられます。虚血性心疾患や末梢動脈疾患は、これらの危険因子を多く有する場合に早く発症、または再発してきます。当科では虚血性心疾患や末梢動脈疾患に対する治療のみならず、リハビリテーション科、糖尿病内科や栄養士とも連携しながら、これらの病気の予防治療もおこないます。特に脂質異常症に関しては専門外来を設けて治療にあたっています。脂質異常症とは、高LDL(悪玉)コレステロール血症、高中性脂肪血症、低HDL(善玉)コレステロール血症の総称をいいます。なかでも脂質異常症のうちの家族性高コレステロール血症ヘテロ接合体(遺伝で高脂血症になりやすい人)は約500人に1人と高頻度であり、冠動脈疾患の発症頻度がきわめて高いことから、その診断は非常に重要です。当科ではその診断と治療を積極的におこない、虚血性心疾患や末梢動脈疾患の発症の予防に努めています。

心臓リハビリテーション

当院では心臓リハビリテーションに積極的に取り組んでいます。心臓リハビリテーションとは、心臓の病気で心臓の力が落ちてしまったり、心臓が悪いために運動ができない人に適切なリハビリ指導をおこない、心臓疾患の悪化がなく生活できることを目標としています。動脈硬化の予防や進行抑制だけでなく、社会生活に適応できる環境づくりを目指すものです。CPX(Cardiopulmonary Exercise Training; 心肺運動負荷試験)は呼気ガス分析を併用しておこなう運動負荷試験です。この検査により心臓、肺、血管の評価をおこなうことで、どの臓器に不具合が生じているのかを調べることができます。また狭心症や心筋梗塞と診断された方や、心臓が悪いといわれる方がどのくらいまで運動ができるのか、あるいはどのくらいの運動を普段したらいいかを判定するのに使います。検査結果に基づいた心臓リハビリテーションによる運動療法にておこなうことで、より安全に運動をおこなうことが可能となります。心臓が悪いといわれて運動をやりたいけど一人できずに困っている方、心不全悪化を繰り返すためリハビリがなかなかすすまない方には、心臓リハビリテーションでの通院をしていただき、徐々に生活の質を高めることを目標にしています。

CPX(Cardiopulmonary Exercise Training; 心肺運動負荷試験)について

心肺運動負荷検査(CPX)の様子

検査目的

- 運動耐容能測定

- 心不全重症度判定

- 心血管イベント(狭心症・不整脈)発症閾値

- 息切れ等の精査

- 運動処方箋作成

検査方法

自転車をこいでいただきます。まず呼気ガス分析のため専用マスクを着用していただきますが、これが運動の支障になったり、呼吸困難になったりすることはありません。最初に安静の心電図を4分間測定し、その後運動を始めていただきます。少しずつ運動を強くしていき、足がきつくなるか、呼吸が苦しくなるか、もしくは胸が痛くなるまで運動を続けていただきます。その後4分間は安静にして心臓と肺の回復状況を調べます。検査時間は約30~50分です。

検査時の注意点・お願い

- 予約時間の10分ほど前にご来院ください。

- 検査時、極端な空腹状態は避けてください。検査前に食事をされる方は、1時間前までに軽く召し上がってください。ただし、アルコール、タバコはさけてください。

- 自転車をこいで運動していただきますので、当日体調不良や、ひざが悪いなど足に問題がある方は必ずお知らせください。

- 検査についてのご質問があれば、遠慮なくおっしゃってください。

検査時に準備していただくもの

- 運動しやすい服装(トレーナーや半ズボンなど)

- 運動靴

- タオル

- 水やお茶など水分(500ml程度のペットボトル)

STOP MIキャンペーン

心筋梗塞(MI)から大切な命を守ろう

心筋梗塞は、一旦発症すると致死率約40%の非常に怖い病気です。

心筋梗塞で入院した人が、院内で死亡する確率は10%以下と予後は良好ですが、心筋梗塞で死亡する人の多くは入院前に死亡しています。そのため、心筋梗塞を発症した人を助けるためには、一刻も早い救急搬送や、AEDの活用が重要ですが、それでも救命が難しい場合も多くあり、発症を予防することが重要です。

しかし重要なことは、心筋梗塞を患った人の約半数では、心筋梗塞を発症する前に前兆の症状(=不安定狭心症)があることです。心筋梗塞を発症する前の前兆の時点で異常に気づき、適切な治療を受ければ、心筋梗塞の発症を防ぐことができます。

そこで、心筋梗塞には前兆が存在することを広く知ってもらい、前兆を感じた人がみんなすぐに病院へ行くようになれば、心筋梗塞を予防することができます。この目標を日本中で完全に達成できれば、心筋梗塞になる人を現在の半分に減らすことができます。このための広報・啓発・教育活動がSTOP MIキャンペーンです。

心筋梗塞で入院した人が、院内で死亡する確率は10%以下と予後は良好ですが、心筋梗塞で死亡する人の多くは入院前に死亡しています。そのため、心筋梗塞を発症した人を助けるためには、一刻も早い救急搬送や、AEDの活用が重要ですが、それでも救命が難しい場合も多くあり、発症を予防することが重要です。

しかし重要なことは、心筋梗塞を患った人の約半数では、心筋梗塞を発症する前に前兆の症状(=不安定狭心症)があることです。心筋梗塞を発症する前の前兆の時点で異常に気づき、適切な治療を受ければ、心筋梗塞の発症を防ぐことができます。

そこで、心筋梗塞には前兆が存在することを広く知ってもらい、前兆を感じた人がみんなすぐに病院へ行くようになれば、心筋梗塞を予防することができます。この目標を日本中で完全に達成できれば、心筋梗塞になる人を現在の半分に減らすことができます。このための広報・啓発・教育活動がSTOP MIキャンペーンです。

1. 心筋梗塞は怖い

心筋梗塞は突然死につながる非常に怖い病気です。

厚生労働省のデータでは、心疾患は、がん(悪性新生物)に次いで死亡原因の第2位で、その頻度は増加しています。

そのなかでも、年間約4万人の人が心筋梗塞で亡くなっています。また、日本循環器学会の調査では、年間約69,000人の方が心筋梗塞で入院しています。入院後に亡くなる人は約6,000人で、残りの約34,000人は入院前に亡くなっています。すなわち、一旦心筋梗塞を発症すると約40%という高い確率で死に至っていることになります。

ただし、無事病院にたどり着くことができれば、適切な医療を受けることができれば90%以上の人が助かりますので、救急車を呼んで一刻も早く病院へ行く事が、命を守るためには非常に大切です。

厚生労働省のデータでは、心疾患は、がん(悪性新生物)に次いで死亡原因の第2位で、その頻度は増加しています。

そのなかでも、年間約4万人の人が心筋梗塞で亡くなっています。また、日本循環器学会の調査では、年間約69,000人の方が心筋梗塞で入院しています。入院後に亡くなる人は約6,000人で、残りの約34,000人は入院前に亡くなっています。すなわち、一旦心筋梗塞を発症すると約40%という高い確率で死に至っていることになります。

ただし、無事病院にたどり着くことができれば、適切な医療を受けることができれば90%以上の人が助かりますので、救急車を呼んで一刻も早く病院へ行く事が、命を守るためには非常に大切です。

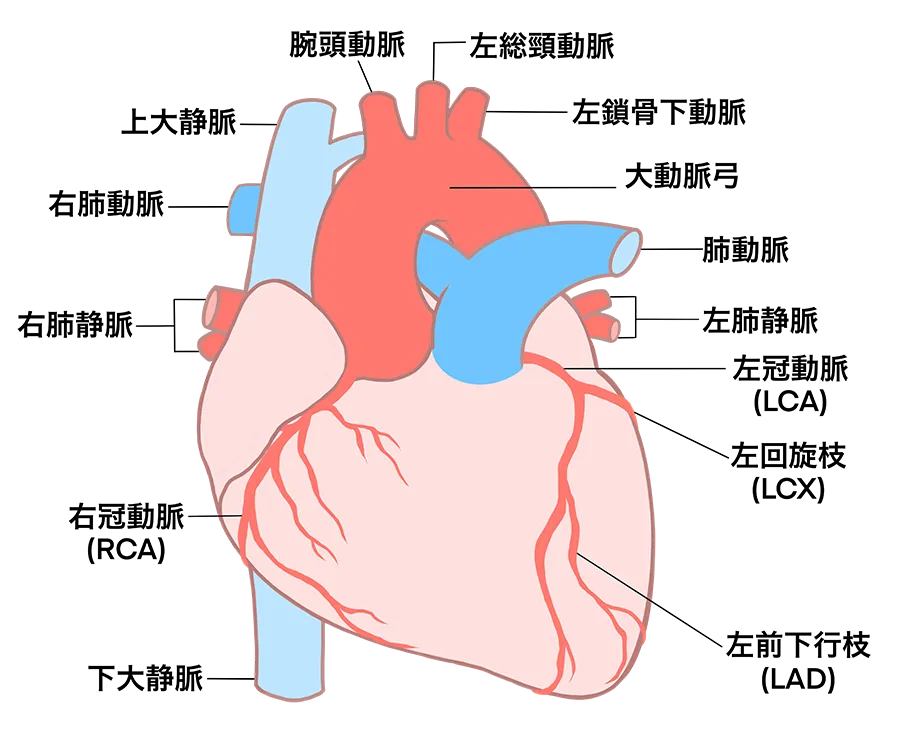

2. 心筋梗塞はどんな病気?

私たちの心臓は体内で一番の働き者です。24時間休むことなく全身に血液を運ぶためのポンプとして、1日に約10万回も収縮と拡張を繰り返しています。体内の臓器は血液が運んできてくれる酸素と栄養が必須であり、まさに心臓は命の大黒柱です。

そんな心臓自体も当たり前ですが、酸素と栄養が必要です。心臓の筋肉である心筋に血液を送るのは冠動脈の仕事です。冠動脈は、直径がわずか2〜4mmの血管で、太い枝は3本しかありませんが、心筋に酸素と栄養を送る大切な血管です。

心筋梗塞はこの冠動脈が完全に詰まって、心筋への血液がストップする病気です。

その結果、心筋への酸素と栄養も途絶えることになり、心筋の細胞は壊れはじめ、心筋梗塞になります。

そんな心臓自体も当たり前ですが、酸素と栄養が必要です。心臓の筋肉である心筋に血液を送るのは冠動脈の仕事です。冠動脈は、直径がわずか2〜4mmの血管で、太い枝は3本しかありませんが、心筋に酸素と栄養を送る大切な血管です。

心筋梗塞はこの冠動脈が完全に詰まって、心筋への血液がストップする病気です。

その結果、心筋への酸素と栄養も途絶えることになり、心筋の細胞は壊れはじめ、心筋梗塞になります。

3. 心筋梗塞の前兆

心筋梗塞の前兆はどんな症状?

心筋梗塞は非常に怖い病気ですが、その発症前に「前兆を約半数の人で認めます」

- 胸の痛み、圧迫感、紋扼感

- 胸やけ

- 腕・肩・歯・あごの痛み

- 数分〜10分程度で完全に消失する

- 繰り返すことが多い

- 階段や歩行等の労作で出現・増悪することがある

- 圧迫や体位、深呼吸によって出現する場合、前兆の可能性は低い

- 一瞬〜数秒で消失する場合、前兆の可能性は低い

心筋梗塞は非常に怖い病気ですが、その発症前に「前兆を約半数の人で認めます」

不整脈治療

一宮西病院 不整脈センターでは心臓病の一つに分類される不整脈に対して、以下の治療および検査を専門的にご提供しております。

不整脈診療に必要な新しい知識と治療を適切に提供する目的で2012年度より日本不整脈学会・日本心電学会が合同で不整脈専門医制度の運用を開始しています。当科は日本不整脈学会・日本心電学会認定不整脈専門医が診療を担当している日本不整脈学会・日本心電学会認定不整脈専門医研修施設です。

- カテーテルアブレーション(経皮的カテーテル心筋焼灼術)

- クライオバルーンによる冷凍アブレーション術

- ペースメーカ治療

- リードレスペースメーカ

- 植込み型除細動器治療(ICD)

- 心不全に対するペーシング治療(CRT)

- 皮下植え込み型除細動器(S-ICD)

- 抗不整脈薬による治療

- 心房細動に対する抗凝固療法

- 埋込型心電計

- 心臓電気生理学検査

不整脈診療に必要な新しい知識と治療を適切に提供する目的で2012年度より日本不整脈学会・日本心電学会が合同で不整脈専門医制度の運用を開始しています。当科は日本不整脈学会・日本心電学会認定不整脈専門医が診療を担当している日本不整脈学会・日本心電学会認定不整脈専門医研修施設です。

症例数

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

※年間入院患者数(直近5年分)

| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | |

| PCI (経皮的冠動脈形成術) |

508 | 554 | 647 | ||

| ├うち待機的 | 339 | 380 | 440 | ||

| └緊急 | 169 | 174 | 207 | ||

| EVT (末梢血管形成術) |

167 | 205 | 220 | ||

| CAG (冠動脈造影検査) |

762 | 808 | 857 | ||

| 全てのアブレーション治療 | 394 | 390 | 470 | ||

| ペースメーカー植え込み | 84 | 87 | 95 | ||

| ICD (植え込み型除細動器) |

16 | 16 | 20 | ||

| CRT (心臓再同期療法) |

12 | 12 | 8 | ||

| TAVI (経カテーテル大動脈弁植込み術) |

20 | 21 | 35 | ||

| 年間入院患者数 | 2,209 | 2,362 | 2,767 |

2017-2021年

| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |

| PCI (経皮的冠動脈形成術) |

595 | 556 | 531 | 474 | 462 |

| ├うち待機的 | ─ | 412 | 394 | 329 | 303 |

| └緊急 | ─ | 144 | 137 | 145 | 159 |

| EVT (末梢血管形成術) |

171 | 151 | 176 | 133 | 103 |

| CAG (冠動脈造影検査) |

1,355 | 1,118 | 977 | 890 | 901 |

| 全てのアブレーション治療 | 168 | 166 | 366 | 208 | 257 |

| ペースメーカー植え込み | 62 | 72 | 79 | 93 | 58 |

| ICD (植え込み型除細動器) |

18 | 16 | 28 | 21 | 9 |

| CRT (心臓再同期療法) |

10 | 7 | 7 | 14 | 4 |

| TAVI (経カテーテル大動脈弁植込み術) |

─ | ─ | 4 | 26 | 21 |

| 年間入院患者数 | 2,306 | 2,442 | 2,579 | 2,174 | 2,167 |

メディア・活動実績

2024/8/13

WEB「TCROSS NEWS」

WEB「TCROSS NEWS」

2024/1/10〜3/27

ラジオ「つボイノリオの聞けば聞くほど」(CBCラジオ)

ラジオ「つボイノリオの聞けば聞くほど」(CBCラジオ)

2022/2/16

WEB「e-casebook」

WEB「e-casebook」

2022/1/5〜3/30

ラジオ「つボイノリオの聞けば聞くほど」(CBCラジオ)

ラジオ「つボイノリオの聞けば聞くほど」(CBCラジオ)

2020/1/8〜3/25

ラジオ「つボイノリオの聞けば聞くほど」(CBCラジオ)

ラジオ「つボイノリオの聞けば聞くほど」(CBCラジオ)

2019/10/2〜12/25

ラジオ「つボイノリオの聞けば聞くほど」(CBCラジオ)

ラジオ「つボイノリオの聞けば聞くほど」(CBCラジオ)

2018

WEB「TCROSS NEWS」

WEB「TCROSS NEWS」

2017/11/23

新聞「中日新聞(尾張版)」

新聞「中日新聞(尾張版)」

2016/12/1

ラジオ「アフタヌーン-i」(FMいちのみや)

ラジオ「アフタヌーン-i」(FMいちのみや)